Это перевод оригинальной статьи Ланса Коконоса и Яна Она Джонсона, написанной 28 октября 2019 года и дополненной отобранными мною изображениями из всемирной паутины для разбавления лонгрида. Ссылки в тексте оригинальные. Ссылка на источник.

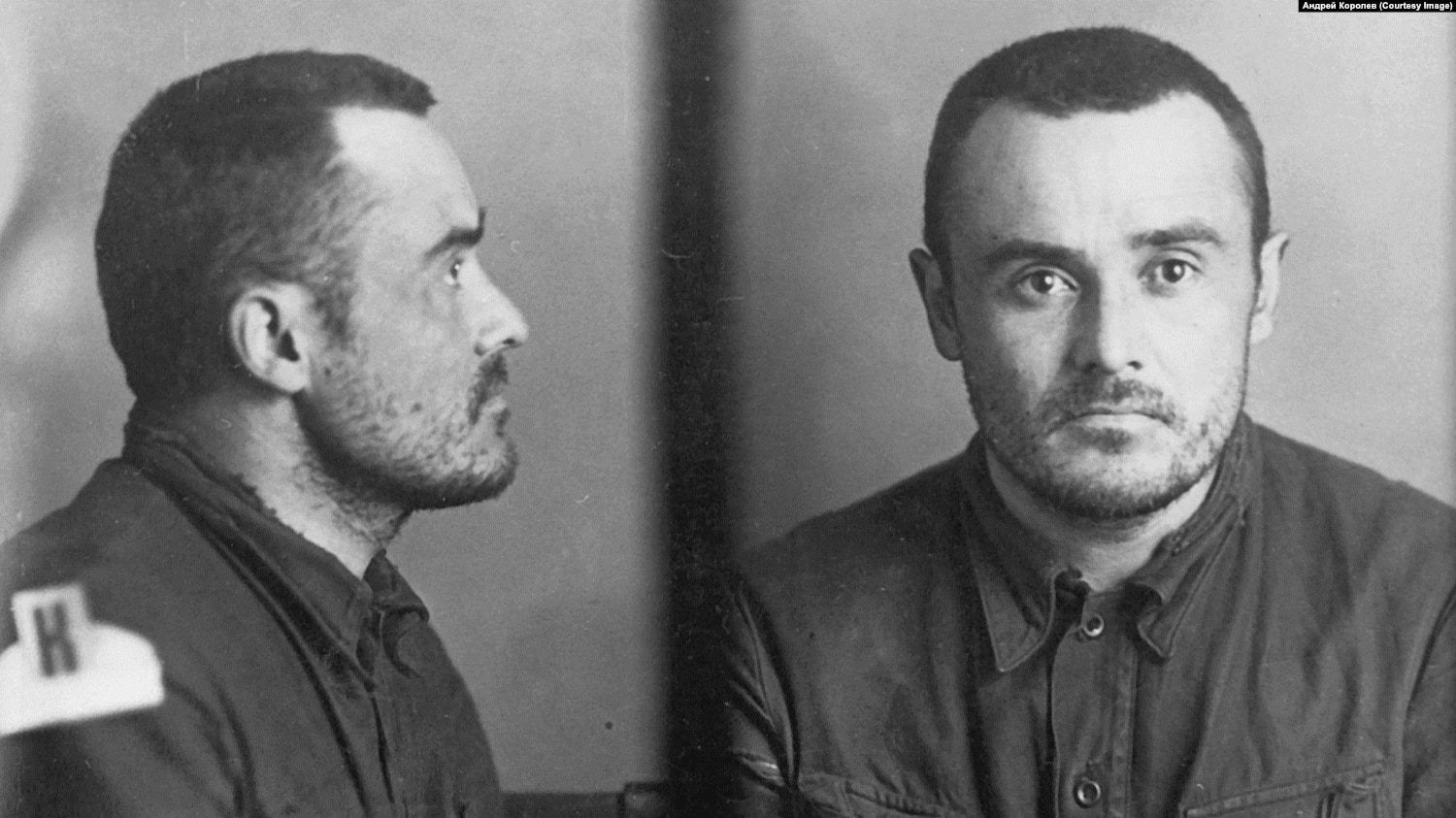

21 августа 1957 года в пустынях Центрального Казахстана мощное пламя ударило в бетонное основание космодрома Байконур. После трех катастрофических неудачных испытаний Главный конструктор Сергей Королев и его команда из Особого конструкторского бюро № 1 отчаянно нуждались, чтобы запуск, который они собрались наблюдать, прошел по плану. Сам Королев был только что «реабилитирован» – прощен за политические преступления, из-за которых он попал в ГУЛАГ в 1938 году. Его команда собралась, чтобы посмотреть, как ракета Р-7, первая советская межконтинентальная ракета, попытается еще раз добиться стабильного отрыва от земной тверди. К их огромному облегчению, в прохладные ранние утренние часы ракета взлетела в небо, приняв устойчивую траекторию к цели на советском Дальнем Востоке.

Успех Р-7 ознаменовал начало новой эры. Менее чем через два месяца Р-7 доставит на орбиту Спутник, первый спутник Земли, созданный человеком. Успех Р-7 также означал начало гарантированного взаимного уничтожения: с развертыванием ядерных бомбардировщиков США в Европе Соединенные Штаты и Советский Союз теперь обладали надежной способностью уничтожить друг друга с помощью ядерного оружия. Этот исторический момент произошел отчасти благодаря забытой группе ученых и инженеров, влияние которых на мировые дела продолжается и сегодня.

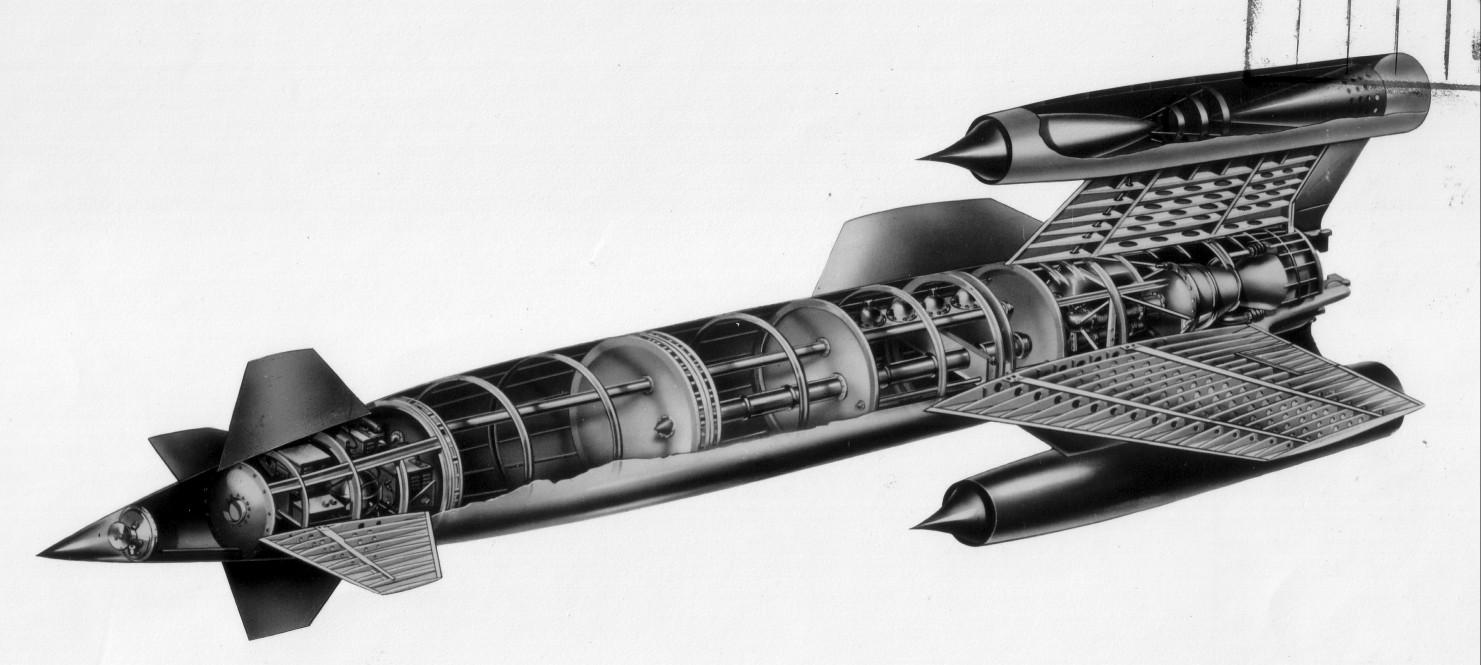

В Соединенных Штатах присутствие немецких ученых-ракетчиков нацистской эпохи в американских лабораториях, и в первую очередь Вернера фон Брауна, хорошо задокументировано. Благодаря их помощи Соединенные Штаты испытают свою первую баллистическую ракету на арсенале Редстоун в Алабаме в 1953 году. Конечный успех американской ракетной программы во многом зависел от наследия нацистской ракетной техники. В конце Второй мировой войны нацистская Германия на годы опередила всех своих противников в области ракетных технологий. Это преимущество было наиболее ярко продемонстрировано с помощью ракеты Фау-2, первой баллистической ракеты большой дальности, способной поражать цели на расстоянии более 320 километров и достигать скорости более 5940 километров в час. Она была использована с разрушительным эффектом против Лондона в последние дни войны, убив более 2000 мирных жителей за свою короткую жизнь в качестве орудия террора в 1944 и 1945 годах.

Хотя зависимость Америки от немецких технологий хорошо известна, относительно мало написано о сопоставимой роли немецких ученых-ракетчиков в Советском Союзе. В мемуарах видных советских деятелей почти не упоминается вклад нескольких сотен немецких ученых, депортированных на ракетные объекты в Советский Союз в 1947 году. В наиболее цитируемых советских мемуарах советской космической программы отмечается, что немецкие ученые сыграли свою роль в 1946 году, но уже в 1947, «Советские специалисты. . . овладели основами практической ракетной техники и приобрели опыт, необходимый для ускоренного перехода к теперь уже независимому развитию этой новой многообещающей области человеческих усилий ». Официальная история придерживается той же линии: в советской энциклопедии космических полетов 1969 года не упоминается ни одного немецкого ученого или инженера, но широко освещаются немецкие ученые, участвующие в американской космической программе. Несомненно, цель авторов заключалась в том, чтобы отдать должное первому поколению блестящих советских ученых, большинство из которых работали анонимно до самой своей смерти.

Несмотря на их отсутствие в отчетах, немецкие ученые-ракетчики оставили неизгладимый след в советской ракетной технике. Работа взятых в плен немецких ученых позволила Советскому Союзу быстро догнать и ненадолго превзойти Соединенные Штаты в ракетной технике. Без вклада Германии и космическая гонка, и гонка ядерных вооружений выглядели бы совершенно иначе.

Советский Союз был лидером на раннем этапе развития ракетной техники в 1920-х и 1930-х годах. Благодаря интересу со стороны высокопоставленных военных руководителей, таких как Михаил Тухачевский, к 1936 году в Советском Союзе было несколько крупных лабораторий, работающих над ракетной техникой. Но во время Большого Террора (1936–1938) Сталин уничтожил руководство ведущих исследовательских лабораторий страны, ученым и инженерам грозили казни или длительные сроки в лагерях системы ГУЛАГ. Среди пострадавших был Сергей Королев, будущий отец советской космической программы. Месяцы, проведенные на золотых приисках Колымы, привели к потере большинства его зубов, проблемам с почками и сердечному заболеванию, которое сократило его жизнь.

В то время как советская программа стагнировала, немецкая программа шла вперед. Во время Второй мировой войны немецкие ракетостроители разработали серию баллистических ракет, в том числе Фау-2. Успех Фау-2 привлек внимание Иосифа Сталина к возможностям ракеты. В результате летом 1944 года Королев и другие пионеры авиакосмической отрасли, такие как Валентин Глушко, были освобождены из ГУЛАГа. После поражения Германии Королев и Глушко отправились в советскую оккупационную зону, чтобы изучить Фау-2 и начать работу над советской модификацией. Они осознали широкий потенциал баллистических ракет как в научном, так и в военном отношении: еще в июне 1946 года советские ученые изучали возможность использования немецких технологий для разработки «пилотируемой космической ракеты».

Такая работа сильно зависела от немецких ресурсов. Большая часть советской ракетной программы была ненадолго перенесена на территорию Германии в 1945 году с целью использования оборудования и персонала, сосредоточенного в двух институтах в Германии, для сборки ракет Фау-2 для советского использования. В мае 1946 года советское правительство решило переместить эти объекты и их немецких специалистов обратно в Советский Союз. В октябре того же года без предупреждения руководители немецкой программы разработки ракет и их семьи были арестованы, помещены в опломбированные поезда и отправлены в секретное исследовательское бюро на острове Городомля в центральной части России, изолированном от окружающих советских территорий. Советским специалистам, работающим с помощью Германии, потребовалось гораздо больше времени, чем планировали советские эксперты, чтобы наконец собрать стабильно функционирующую Фау-2: только 18 октября 1947 года Фау-2, сделанная из комплектующих немецкого производства, взлетела с ракетного полигона в Капустином Яре. Эти первые запуски оказались катастрофическими: по крайней мере одна ракета отклонилась на 180 километров от предполагаемой траектории полета. В результате советская программа оставалась в значительной степени зависимой от немецких ученых, особенно руководителей, поскольку они пытались создать более надежные версии ракет немецкой разработки.

В следующем году Советы впервые выпустили собственную версию Фау-2, получившую название Р-1. Функционально она была точной копией своей немецкой предшественницы, но полностью изготовлена из компонентов, произведенных в Советском Союзе. Тем не менее, с ее развертыванием были проблемы – конструкция не была доведена до совершенства до 1950 года, когда она потеряла свою полезность в качестве системы вооружения из-за ограниченной дальности и точности. Наивысшая ценность Р-1 заключалась в опыте, накопленном советскими специалистами при копировании немецких ракет. Этот процесс потребовал значительной помощи со стороны Германии, но оказался критически важным для советских инженеров и конструкторов. О важности немцев в Городомле и других местах можно судить по их обращению: согласно советскому ученому-ракетчику Борису Чертоку, Советы платили немцам больше, чем их собственным гражданам, предоставили им частные дома и предоставили им все большую свободу передвижения по территории Советский Союз, стремясь стимулировать их производительность. Относительно щедрое отношение к немецким ракетологам – свидетельство их важности – выгодно контрастирует с отношением к немецким специалистам в других стратегических областях исследований, где Советы меньше полагались на них.

После успешной разработки Р-1 работа немецких команд была сосредоточена на теоретическом проектировании следующего поколения баллистических ракет средней дальности. Самой известной из них была ракета, получившая обозначение G-4 в честь немецкого конструктора Гельмута Грёттрупа. Хотя сама конструкция так и осталась лишь на чертежах, революционные элементы G-4 повлияли на следующее поколение советских аппаратов: ракета включала новую систему поворотных сопел для управления потоком выхлопных газов, запускалась из подземной шахты и имела дальность и способность нести ядерную боеголовку к целям в Западной Европе. Грёттруп знал, что советские проектировщики заказали проект G-4, чтобы конкурировать с ракетой советской разработки Р-3. После оценки советские проектировщики пришли к выводу, что немецкий дизайн лучше. Некоторые ученые утверждали, что Р-7 – первая советская программа межконтинентальных баллистических ракет – содержала важные элементы G-4. По мере того, как советские ученые доказывали, что все больше умеют воспроизводить – а позже превосходить – немецкие разработки военного времени, Советы изолировали немецкие конструкторские группы от последних советских исследований, в результате чего Грёттруп попросил отправить его домой в 1950 году. Хотя запрос Грёттрупа не был удовлетворен до 1953 года, Советское правительство начало направлять немецких ученых-ракетчиков в Восточную Германию в 1951 году. Однако последние группы немецких ракетных экспертов оставались в Советском Союзе до 1958 года, работая над радаром, наведением и другими областями, в которых советская программа продолжала отставать от Соединенных Штатов.

Борис Черток позже признал, что помощь Германии сэкономила Советскому Союзу годы опытно-конструкторских работ. Они сделали космическую гонку конкурентоспособной. Ракета Р-7 со Спутником была запущена в октябре 1957 года, всего за три месяца до американского космического корабля Explorer 1. Исторический космический полет Юрия Гагарина в апреле 1961 года на варианте Р-7 состоялся менее чем за месяц до первого пилотируемого американского запуска. Годы, сэкономленные благодаря помощи Германии, также создали самые опасные моменты ядерного противостояния. Когда в октябре 1962 года случился кубинский ракетный кризис, в советском арсенале было 42 межконтинентальных баллистических ракеты, все они были созданы на основе конструкции Р-7. Без немецкой технической помощи – как советской, так и американской ракетным программам – история выглядела бы совсем иначе.

В то время как степень влияния Германии на космическую программу и стратегические силы Советского Союза остается предметом споров, существует еще одно наследие немецких команд в Советском Союзе, которое сформировало современный ландшафт безопасности. Поскольку нацисткие истребители уступали натиску союзников в конце войны, немецкие конструкторы ракет продолжали разработку Вассерфаль – первой в мире управляемой ракеты земля-воздух, которая будет использоваться либо в качестве тактической ракеты на поле боя, либо против самолетов. Представляя собой Фау-2 в миниатюре, несколько Вассерфалей были завершены во время войны, но технические недостатки помешали их успешному развертыванию. Заинтересованные в возможностях тактической баллистической ракеты, Советы поручили немецкой команде поработать над копированием «Вассерфаля» и, в конечном итоге, заменить ее более совершенной конструкцией. Под руководством Сергея Королева и группы инженеров во главе с Виктором Макеевым Советский Союз успешно испытает новую версию этой баллистической ракеты малой дальности в 1953 году. Она станет наиболее известной по классификации НАТО – «Scud».

Варианты Скад-А и Скад-Б остаются на вооружении по всему миру. Они использовались в боевых действиях не менее восьми раз за последние полвека, особенно во время ирано-иракской войны и Первой войны в Персидском заливе. Во время этих конфликтов режим Саддама Хусейна выпустил почти триста ракет по целям в Иране, Саудовской Аравии и Израиле. Скад остается значимым сегодня в руках нескольких стран, стремящихся стать ядерными державами. В 1980-х иранские и северокорейские военные приобрели советские ракеты «Скад» из Египта. Обратное проектирование этих ракет привело к созданию многих систем вооружения, которые в настоящее время находятся в арсеналах Ирана и Северной Кореи. В сочетании с ядерными амбициями этих двух государств их программы разработки ракет изменили ландшафт международной безопасности.

Нацистская ракетная программа, изначально разработанная для того, чтобы угрожать союзникам уничтожением издалека, оставила неизгладимый след. Сегодня новые соперники развивают технологии двух ушедших автократических империй – нацистской и советской – перерабатывая их в свои собственные разработки. В этой истории – передаче и развитии ракетных технологий – забытые немецкие ракетчики сыграли жизненно важную роль.