В одной из прошлых своих статей я уже рассказывал о плазменных ракетных двигателях. Настало время рассказать об их ближайших конкурентах – ионных ракетных двигателях.

Начнём с истории…

20 июля 1964 года в космос бросают аппарат SERT-1 (Space Electric Rocket Test), оснащённый экспериментальным ионным двигателем разработки Гарольда Р. Кауфмана, работающим на ртути. Именно так – бросают в космос, а не выводят на орбиту. Полёт был суборбитальным, двигатель успел проработать менее получаса, после чего аппарат вошёл в атмосферу. Тем не менее эти испытания двигателя прошли вполне успешно. На аппарате был ещё один ионный двигатель другой конструкции, на цезии, но он не заработал.

3 апреля 1965 года на орбиту выводят аппарат Snapshot, он же SNAP-10A. Уникальное сочетание из ядерного реактора и ионного двигателя, никогда после такого уже не будет (зато будут советские аппараты с ядерным реактором и плазменным двигателем). Ионный двигатель на цезии вновь подвёл… Он хоть и заработал, но создал столь серьёзные помехи электронике спутника, что его пришлось отключить.

Серьёзный успех ионных двигателей начался 4 февраля 1970 года: на орбиту вывели спутник SERT-2. Как и SERT-1, этот аппарат был оснащён сразу двумя ионными двигателями. Только теперь оба двигателя были ртутными конструкции Кауфмана с удельным импульсом около 41 км/с и мощностью по 850 Вт каждый. Летал новый аппарат по стабильной орбите тысячекилометровой высоты.

Как и во время своего прошлого полёта, двигатели Кауфмана не подвели: проработали по несколько тысяч часов каждый! Успех был столь огромным, что даже десятки лет спустя в NASA по большей части предпочитают ионные двигатели этой конструкции.

СССР не долго оставался в стороне от испытаний ионных двигателей на орбите и 29 декабря 1971 года запустил спутник Метеор-1-10, оснащённый двумя парами экспериментальных двигателей. Одна из пар – ионные двигатели “Зефир”. К сожалению или к счастью, но они не смогли проработать и нескольких часов… Зато вторая пара – стационарные плазменные двигатели Эол – отработала безупречно, превзойдя даже самые оптимистичные ожидания. Больше СССР ионные двигатели в космос не отправлял, сконцентрировавшись на плазменных.

Что интересно, после этого начался застой с ионными двигателями и в США тоже… В 1974-м году они ещё разок попробовали двигатель на цезии, да и забросили тему на десятилетия. 3 сентября 1982 года японцы запустили спутник ETS-3 с ртутным ионным двигателем, но тоже потом забросили. Можно предположить, что всё дело в ртути: при всех своих многочисленных достоинствах, таких как малые затраты энергии на ионизацию, очень высокая плотность, что позволяет хранить её компактно, сохранение удобного жидкого состояния в широком диапазоне температур и т.д., она остаётся крайне токсичной… Хотя в космосе токсичность выхлопа никого не волнует, перед полётом двигатель нужно проверить в лабораторных условиях, а с ртутью это весьма непросто. СССР же, выбравший ксенон для своих СПД, смог в кратчайшие сроки перевести на плазменную тягу серийные космические аппараты.

Так что следующая важнейшая дата для ионных двигателей – это 2 августа 1992-го года. В этот день отправился летать по орбите спутник Европейского Космического Агенства EURECA с ионной двигательной установкой RITA на базе ксенонового, наконец-то, ионного двигателя RIT-10.

Кстати, между делом, EURECA (European Retrievable Carrier) – это спутник с очень интересной судьбой. Он был выведен на орбиту с помощью челнока Atlantis.

А спустя год, 1 июля 1993, челнок Endeavour подхватил его и затем доставил на Землю…

Теоретически спутник мог быть переоснащён и ещё несколько раз запущен в космос. Но, увы, этому не суждено было случиться.

Успешная работа установки RITA обеспечила настоящий расцвет ионных двигателей в 90-х годах: до конца десятилетия в космос отправился целый десяток аппаратов с ксеноновыми ионными двигателями! Причём это были уже не эксперименты, а полноценная работа. Работа с результатами, которые незадолго до этого сложно было себе представить. Например – перелёт с Земли к астероиду Брайль, а затем от астероида – к комете Борелли.

Ну так что же представляет собой этот самый ионный двигатель Кауфмана? Давайте глянем на эту схему:

Слева у нас внутренний катод. Он нагревается и испускает электроны. Эти электроны притягиваются к аноду. Но магнитное поле, созданное несколькими кольцевыми магнитами, не даёт электронам просто по прямой долететь до анода, а заставляет описывать круги по всей разрядной камере. Почему разрядной? Потому, что в неё мы напускаем рабочий газ (сейчас это почти всегда ксенон, а на заре ионных двигателей это были пары ртути), и вращающиеся электроны, сталкиваясь с атомами газа, ионизируют его – зажигается электрический разряд постоянного тока.

Далее у нас идут два сетчатых электрода. Первая, внутренняя, сетка находится под таким же большим, порядка 1000 В, напряжением, как и катод (анод – под ещё немного более высоким напряжением), а вот вторая, внешняя, сетка находится под низким напряжением. Те ионы, что случайно залетят в отверстия первой сетки, тут же оказываются под действием мощного электрического поля, от чего разгоняются до огромных, десятки километров в секунду, скоростей. Сетки расположены так, чтобы отверстия в них были строго друг напротив друга, так что ионы свободно пролетают через отверстия во второй сетке и улетают прочь от космического корабля.

Чтобы корабль из-за постоянной потери положительных ионов не заряжался, на выходе двигателя стоит ещё один катод. Испускаемые им электроны, несущие отрицательный заряд, притягиваются к ионному пучку и улетают вместе с ним в космос.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а зачем нужны сетки? Ну вот давайте уберём их: внутренний катод с анодом находятся под большим положительным потенциалом, ионы рождаются положительные, так что они будут отталкиваться от катода с анодом и разгоняться! В целом – да, так и есть. Но… У нас ведь есть наружный катод. И чтобы электроны с него свободно улетали в космос вслед за пучком ионов, этот катод находится под нулевым потенциалом. получается, что его электроны будут с большой силой втягиваться внутрь двигателя, создавая при этом огромный электрический ток. Ток, который будет только бесполезно нагревать двигатель, но никак не создавать тягу… У двигателя без сеток КПД едва ли превысит несколько процентов.

Ну ладно, одна сетка нужна чтобы электроны внешнего катода “отпугивать”, а вторая-то зачем? Ведь если мы поставим на выходе разрядной камеры сетку с нулевым потенциалом, то ионы с радостью “побегут” в её сторону, разгоняясь до высоких скоростей. Что ещё не так?..

А не так то, что разогнавшиеся до десятков километров в секунду ионы будут не только пролетать в отверстия сетки, но и с огромной силой бить по её “прутьям”. Очень скоро от сетки просто ничего не останется… Так и появилась классическая двухсеточная система.

Как уже говорилось ранее, внутренняя сетка имеет такой же потенциал, порядка +1000 В, как и внутренний катод, а потому ионы к ней никак не притягиваются. Но если ион случайно залетает в отверстие первой сетки, то тогда он тут же разгоняется, и пролетает точно через отверстие во второй сетке, не нанося ей никакого вреда.

Остался только один маленький штрих: если ион может просто случайно залететь в отверстие внутренней сетки, то что помешает электрону внешнего катода залететь в отверстие внешней сетки?.. Ничего… А значит у нас всё ещё будет большой, хоть и меньше, чем без сеток, ток от внешнего катода внутрь двигателя. Чтобы этого избежать на наружную сетку подают потенциал на уровне от -100 до -200 В, который отталкивает электроны.

Получается такая последовательность: ион рождается в камере под потенциалом +1000 В, разгоняется напряжением 1150 В (от +1000 В разрядной камеры и внутренней сетки до -150 В наружной сетки), а потом немного притормаживается напряжением 150 В (от -150 В наружной сетки до нуля у космоса). Сложно? Сложно. Но иначе не работает… На всякий случай хочу отметить, что “порядка +1000 В” – это не значит, что обязательно именно 1000. В зависимости от двигателя и режима его работы это может быть и +500, и +2000 В напряжения.

Впрочем, две сетки – это лишь самый простой вариант… Дело в том, что не весь рабочий газ ионизируется внутри разрядной камеры. Какая-то его часть, 15-30%, проходит всю разрядную камеру и спокойно выходит через сетки наружу. Там, снаружи, атомы газа могут ионизироваться ионами пучка. При этом образуются новые ионы. Ионы, которые не имеют большой скорости, и притягиваются к внешней сетке… Из-за немногочисленных, казалось бы, но постоянных ударов этих ионов, движущихся против основного потока, сетка постепенно разрушается, превращаясь вот в такое:

Чтобы этого избежать была придумана схема уже с тремя сетками: позади первых двух добавляется третья, находящаяся под нулевым потенциалом.

Теперь по направлению к внешней сетке вновь рождённые ионы разгоняются лишь за счёт отталкивания от положительного заряда основного ионного пучка. Энергия удара снижается примерно на порядок, и ресурс двигателя достигает рекордных 50 000 часов и даже более.

Ну что же, получается, что система сеток после работ Кауфмана развивалась. А что на счёт разрядной камеры, системы ионизации? Разумеется, тут тоже было развитие.

Во-первых, можно просто поменять расположение внутренних электродов или конфигурацию магнитного поля. Вот так, например, устроены европейские ионные двигатели T5 и T6:

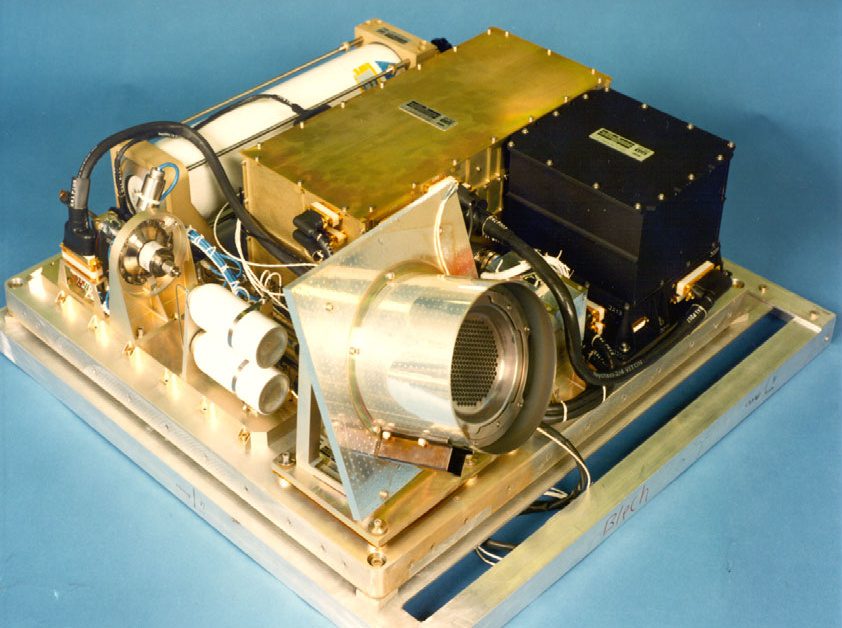

А можно и вовсе отказаться от электродов! Уже упомянутый ранее двигатель RIT-10 внутренних электродов не имел. Как и все двигатели серии RIT – Radio-frequency Ion Thruster. Это – высокочастотные ионные двигатели. В них вокруг разрядной камеры, лишённой электродов, навита катушка. Через катушку проходит высокочастотный ток, который вызывает в камере высокочастотный разряд, ионизирующий рабочее тело. Посмотрите, насколько простой становится конструкция двигателя:

Впрочем, простота самого двигателя успешно компенсируется значительным усложнением блока питания, который должен создавать высокочастотный ток, но при этом не создавать помех электронике спутника.

Но некоторые, например японцы, решили не ограничиваться просто высокими частотами – они засунули в двигатель маленькую микроволновку!

Микроволны по волноводу передаются от генератора в разрядную камеру, где вновь зажигается разряд, ионизирующий рабочее тело. Двигатели такого типа работали на борту необычайно успешного аппарата Hayabusa, доставившего нам образцы грунта с астероида Итокава, и прямо сейчас работают на борту аппарата Hayabusa2, везущего нам кусочки астероида Рюгу.

Почему же ионные двигатели, столь славно работающие на межпланетных аппаратах, не очень часто можно встретить на спутниках? Почему ионных двигателей в космосе десятки, а стационарных плазменных – сотни?

Дело в том, что между сетками ионного двигателя находятся только положительно заряженные ионы, отрицательно заряженных электронов там нет. Как мы уже выяснили выше, попадание туда лёгких подвижных электронов недопустимо. А значит нечему компенсировать заряд этих ионов, и они начинают отталкивать все новые ионы, пытающиеся пролететь в промежуток между сетками.

Бороться с этим эффектом, ограничивающем тягу и эффективность двигателя, можно несколькими путями:

- уменьшить зазор между сетками, чтобы ионы поскорее его пролетали и как можно меньше успевали помешать другим ионам. Увы, но невозможно сделать зазор совсем уж маленьким, иначе сетки из-за вибраций, теплового расширения, да и просто электростатического притяжения друг к другу сомкнуться и сделают короткое замыкание;

- увеличить размеры (диаметр) сеток при неизменном зазоре между ними, чтобы ионы распределились по большему объёму, их концентрация снизилась, и они снова перестали так сильно мешать друг другу. Увы, но двигатель от этого становится больше и тяжелее, да и сложно делать большие сетки с маленьким зазором;

- увеличить напряжение между сетками. Сделать не 1000 В, а 2000 В, например, или ещё больше. Тогда ионы быстрее будут покидать промежуток между сетками, да и полю сеток будет проще пересилить отталкивание ионов. За одно удельный импульс повысим… Увы, но этот путь ведёт более к росту потребляемой мощности, нежели тяги. Ведь импульс иона пропорционален его скорости, а энергия – уже квадрату скорости.

Как не сложно заметить, лучше всего ионный двигатель покажет себя там, где есть потребность в высоком удельном импульсе, пусть и в ущерб энергопотреблению и/или тяге. Тогда само собой нужно будет повышать напряжение, а это решает проблему с объёмным зарядом ионов между сетками. Ну а потребности в высоком удельном импульсе возникают прежде всего в межпланетных перелётах: у Deep Space 1, Dawn, Hayabusa и Hayabusa2 была потребность в двигателях с удельным импульсом на уровне 30 км/с, а BepiColombo, не стеснённый в энергии благодаря близости к Солнцу, оснастили двигателем с удельным импульсом уже на уровне 40 км/с. Следующее поколение ионных двигателей NASA для межпланетных зондов – NEXT (NASA Evolutionary Xenon Thruster) – тоже демонстрирует в лабораторных тестах удельный импульс около 40 км/с. Для стационарных плазменных двигателей такой результат практически недостижим, керамическая разрядная камера разрушится слишком быстро.

Из реально опробованных на орбите плазменных двигателей на равных соревноваться с ионными по удельному импульсу могут только двигатели с анодным слоем (ДАС). Но это уже совсем другая история…

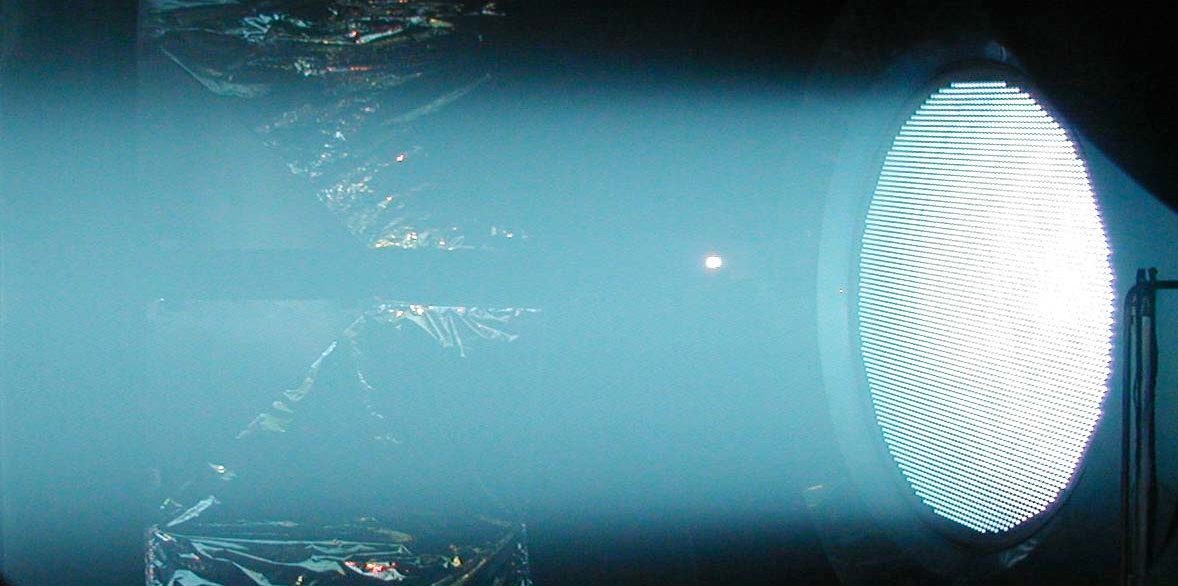

А пока, по мере развития технологий изготовления ионной оптики, создаются ионные двигатели всё большего и большего размера, обладающие всё большей тягой. На самой первой фотографии в статье вы могли увидеть 27-кВт американский ионный двигатель NEXIS. Современная Россия тоже не обошла стороной мощные ионные двигатели: “Центр Келдыша” создал классический двигатель на 32-35 кВт ИД-500, он же ИД-ВМ (Высокой Мощности), а в МАИ разработали высокочастотный ионный двигатель ВЧИД-45 такой же мощности.

Все эти большие ионные двигатели рассчитаны под питание от ядерных реакторов, а потому не экономят электричество и развивают удельный импульс 70-80 км/с. Будем надеяться, что в ближайшие 10-15 лет мы сможем увидеть мощные ионные двигатели за реальной работой в космосе.