В Фейсбук временами возникают дискуссии по давно определенным фактам. Я бы хотел на это ответить развернуто и на этой площадке. Тем более, что тут я могу проиллюстрировать свои ответы, а там – нет.

Поехали?

Я написал в комментарии к одному из постов в ФБ:

…королевская Семерка на первой ступени имела 5 двигателей, каждый из которых состоял из 4 модифицированных камер сгорания от Фау-2.

Казалось бы, о чем тут спорить, если даже на сайте Энергомаша это не особо скрывают. Но, мой давний “оппонент”, с “профильным образованием”, Nikolay Dunaev, написал:

как-то в группе “Покорители космоса” вы уже доказывали, что двигатели Р7, есть двигатели Фау, которые “просто переделали для керосина”. Там вам объясняли, что “просто” не получится. Да и много там было передергиваний.

…Напомню просто, что все ваши данные из инетовских публикаций, а здесь много людей, которые о становлении советского ракетостроения знают изнутри. Но вы им что-то упорно доказываете в новой группе, в той эти рассуждения не нашли нужного отклика.

Дунаеву вторит другой участник дискуссии, в принципе, весьма адекватный человек и мой follower долгое время, Yury Krasilnikov:

Да достаточно просто посмотреть на двигатель Фау и РД-107/108, чтобы понять – машины совсем разные…

Даю развернутый ответ.

Цитирую с сайта Энергомаша:

Перед началом создания двигателей РД-107 и РД-108 для ракеты Р-7 опыт ОКБ-456 базировался в основном на создании и доведении до серийного производства двигателей для ракет Р-1 – Р-5 и их модификаций, на ряде проектных и экспериментальных работ, в первую очередь – по однокамерным 120- и 65-тонным кислородно-керосиновым ЖРД, а также на многолетних разработках конструкций, технологических процессов и на испытаниях новых типов экспериментальных камер.

В соответствии с Постановленим Совета Министров СССР от 13 мая 1946 г. в СССР были начаты работы по изучению немецкого опыта проектирования и производства двигателей для ракеты V-2. В результате был создан ряд двигателей, прототипом для которых послужил немецкий ЖРД.

…Все ЖРД этого ряда были однокамерными, работали на топливе “жидкий кислород – 75%-ный раствор этилового спирта” (РД-103 в качестве горючего использовал 92%-ный раствор этилового спирта), и состояли из камеры сгорания, турбонасосного агрегата, газогенератора, агрегатов автоматики и элементов общей сборки. ТНА раскручивался продуктами каталитического разложения 80%-ной перекиси водорода.Источник: Предыстория создания ЖРД РД-107/108

Значит, надо посмотреть, каков был этот опыт.

РД-100 – это была точная копия германского двигателя.

РД-103 для ракеты Р-5 стал модификацией двигателя Фау. Фактически, это был форсаж германского прототипа за счет изменения системы впрыска и повышения процента спирта в топливе с 75 до 92%.

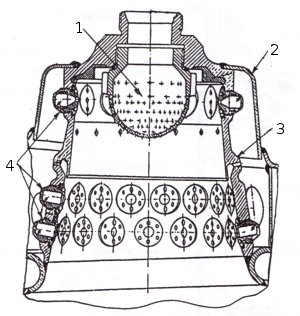

1. распылитель окислителя

2. коллектор горючего вокруг форкамеры

3. пояс щелевого пленочного охлаждения

4. три ряда форсунок горючего

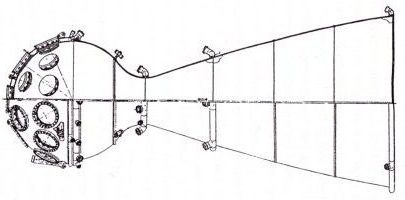

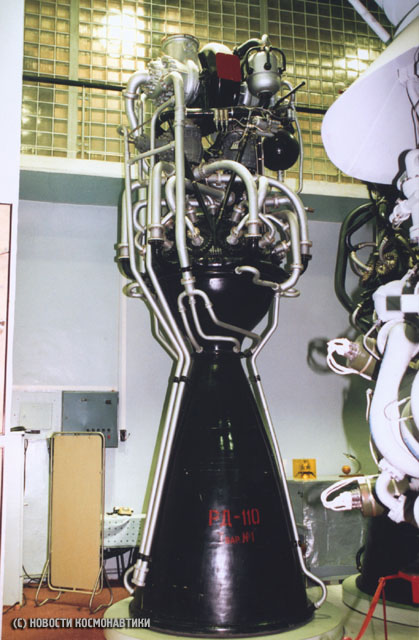

Следующим этапом была неудавшаяся попытка создания РД-110

Работы над РД-110 начались в 1947 году. Главным был перевод двигателя на пару керосин/кислород. В самом деле, использование этилового спирта в качестве ракетного топлива, в условиях отечественной действительности, было решением очень неоднозначным. Спиртяжечку наш народ любит самозабвенно, а заливать десятки тонн этой жидкости в баки ракеты – ножом по сердцу ракетчиков наземных служб. Спирт могли и воровать, и выпивать, а в баки заливать черт-те что. Поэтому, сразу возник вопрос о переходе на керосин, который и для примусов воровать не станут.

В отличие от камер двигателей РД-100 – РД-103 с грушевидной КС и коническим соплом, камера двигателя РД-110 имела относительно небольшую сферическую КС и профилированное сопло. Кроме того, камера сгорания не имела обычных для РД-100 – РД-103 форкамер. Вместо них на верхней полусфере камеры устанавливались 19 плоских смесительных элементов, представляющих собой уменьшенный в диаметре до 200 мм вариант смесительной головки экспериментального двигателя ЭД-140.

РД-110 так и не был доведен до стадии огневых испытаний, а созданный для отработки смесительной головки экспериментальный двигатель ЭД-140 оказал большое влияние на последующие разработки ОКБ-456.

Наконец, мы подходим к созданию ЖРД для королевской Семерки.

РД-105/106

В соответствии с Постановлением Совета Министров от 4 декабря 1950 г. в рамках работ по теме Н3 “Исследование перспектив создания РДД различных типов с дальностью полёта 5000-10000 км с массой боевой части 1…10 т”, а также в соответствии с Постановлению Совета Министров от 13 февраля 1953 г. в рамках работ по теме Т-I “Теоретические и экспериментальные исследования по созданию двухступенчатой баллистической ракеты с дальностью полёта 7000-8000 км”, целью которой являлась разработка эскизного проекта двухступенчатой баллистической ракеты дальнего действия массой до 170 т с отделяющейся головной частью массой 3000 кг на дальность 8000 км., в ОКБ-456 для первой ступени МБР был разработан однокамерный двигатель РД-105, а также его высотный вариант с увеличенным соплом РД-106 для второй ступени.

РД-105/106 работали на топливной паре “жидкий кислород – керосин”, однако для привода турбонасосного агрегата по прежнему использовались продукты каталитического разложения концентрированной перекиси водорода. В конструкции камеры были применены многие решения, найденные при отработке экспериментального двигателя ЭД-140. Существенным отличием от предыдущих двигателей большой тяги стало применение цилиндрической камеры сгорания диаметром 600 мм с тонкой огневой стенкой, скрепленной с внешней силовой оболочкой посредством частых связей.

Иными словами, после неудачи с переводом двигателя на керосин, Глушко попробовал сделать другой керосиновый двигатель, с цилиндрической камерой сгорания (как на экспериментальном КС-50 “Лилипут). Причем, РД-105 должен был обеспечить тягу 55 тс на уровне моря. Это уже был шаг назад от РД-110, проектная тяга которого была 120 тс.

РД-105 был двигателем однокамерным, что позволяло Королеву воткнуть их в корпус первой ступени в любом необходимом количестве. Напомню, что фон Браун, ни мало сумнявшись, поставил в первую ступень Сатурн-1 сразу 8 двигателей Н-1 и это не стало проблемой. Королев понимал, что установка нескольких однокамерных РД-105 в первую ступень Семерки тоже проблемой не станет, а, изменяя количество РД-105 первой ступени, можно создать целое семейство ракет разной мощности. Собственно, это стало первой попыткой создать более-менее самостоятельную конструкцию ЖРД, впрочем, также базирующуюся на корнях Фау.

И всё выглядело радужно, если бы не одно обстоятельство.

Глушко нарвался на эффект “высокочастотной нестабильности горения”. Для тех, кто не знает, это означает, что факел горящего топлива в камере сгорания начинает вращаться, создавая различное давление на разные стенки камеры. Получались удары по стенкам с высокой частотой, что разносило РД-105 в клочья.

А руководство давило… Межконтинентальная баллистическая ракета требовалась как можно скорее. Американцы могли разбомбить СССР со своих стратегических бомбардировщиков, а СССР не мог достать своими носителями до США даже теоретически. Королев, Глушко и многие в их команде уже имели опыт пребывания в статусе “врага народа” и срыв проекта вполне мог означать возвращение в этот статус.

Продолжаю цитировать сайт Энергомаша.

В январе 1954 г. состоялось совещание Главных конструкторов С.П.Королева, В.П.Бармина, В.П.Глушко, Б.М.Коноплева, В.И.Кузнецова, Н.А.Пилюгина. В связи с тем, что не было оснований рассчитывать на быстрое решение задачи обеспечения высокочастотной устойчивости, было принято решение о разработке двигателей в компактной четырехкамерной конфигурации с камерами сравнительно небольших размеров.

… было принято решение об отказе от форсирования двигателей РД-105/РД-106 и начале разработки новых двигателей с цилиндрическими камерами, уровень тяги которых находился в освоенном на тот момент диапазоне.

Совет Главных Конструкторов прекрасно понимал, что проблема нестабильности связана с увеличением критического сечения керосинового ЖРД, которую Глушко даже не представлял как решать. Однокамерный керосиновый двигатель с критическими сечениями значительно большими, чем на освоенных наследниках Фау, Глушко был не по зубам (или не по мозгам). Что имелось у Глушко “в освоенном диапазоне”?

В активе “освоенного диапазона” были РД-100 и РД-103 – версии двигателей Фау. К ним прилагалась экспериментальная цилиндрическая камера сгорания КС-50 “Лилипут” и экспериментальная смесительная головка ЭД-140.

Задача по тяге упростилась. Не надо было радикально увеличивать критическое сечение камер сгорания “освоенного диапазона”. Надо было перевести их на керосин/кислородную пару, объединить 4 камеры единым турбонасосным агрегатом (практически – масштабированным ТНА от Фау) и соединить 4 камеры общей рамой.

Идея была не новой. Эту идею, и по той же причине (нестабильность горения при увеличении критического сечения), в середине 30-х годов предложил Роберт Годдард.

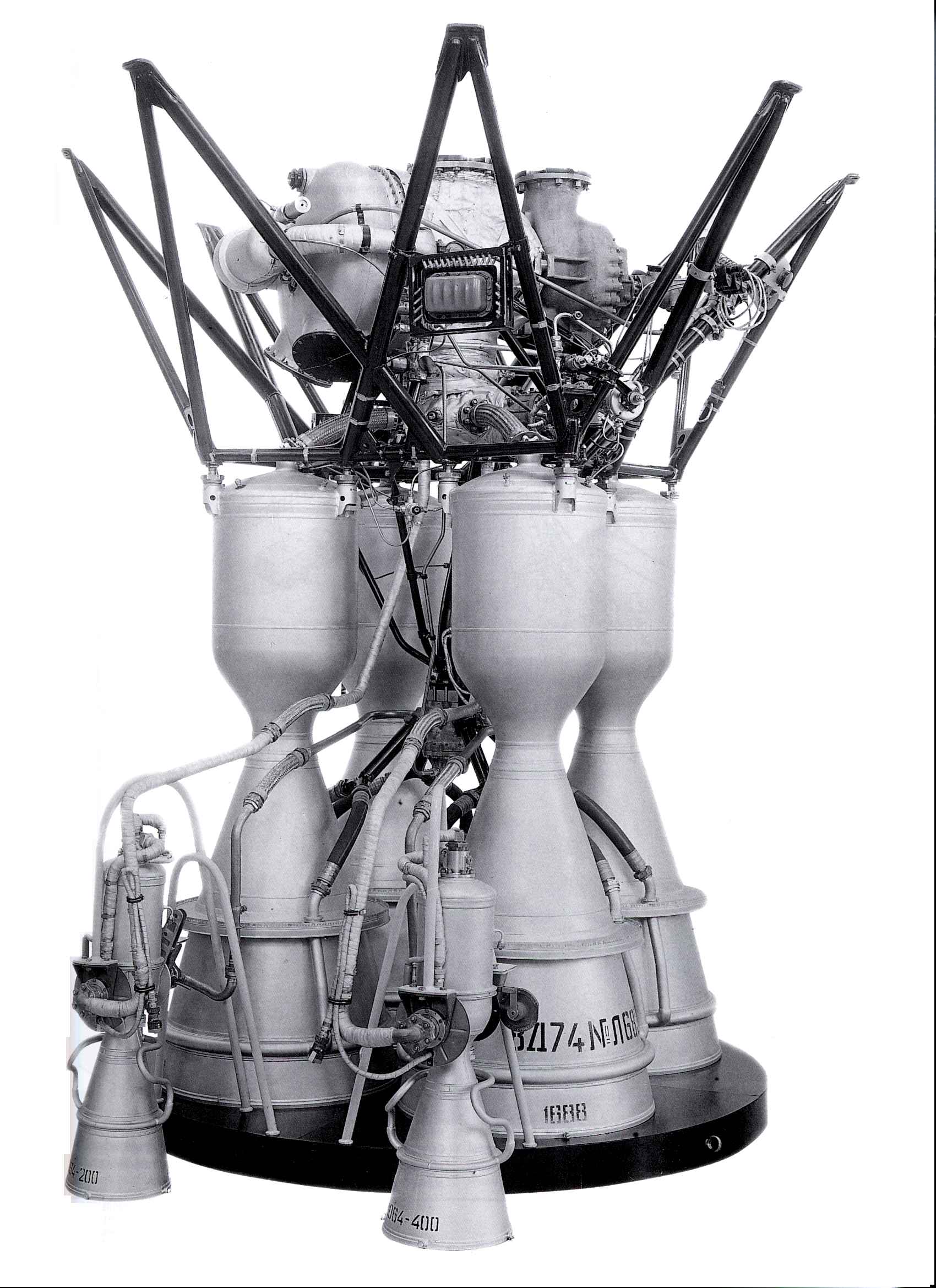

Так появился РД-107/108.

Кроме очевидного наследия Фау, в комплекс РД-107/108 вошли маленькие рулевые двигатели. Честно говоря, может я и ошибаюсь, но я не встречал впоследствии такого решения ни на одной ракете. Всем ракетам хватало изменения вектора тяги поворотом камер сгорания под управлением гидравлических систем. Даже у “наследного принца” глушковского творчества, у 4-камерного РД-170 нет “рулевых двигателей”

Что касается характеристик РД-107/108, то общая тяга 4 камер сгорания достигла 83 тс. Вроде бы классно! Но, разделим эту тягу на 4 камеры – чуть меньше 21 тс.

Погодите-погодите…

У РД-100 (двигатель Фау) тяга была 27 тс. Глушко премного старался, чтобы довести тягу на РД-103, прямом наследнике Фау, на уровне моря до 43 тс.

Ну, понятно, для 4-камерного двигателя “большая” сферическая КС не годилась – размеры двигателя будут неприемлемо большими. КС переделали в цилиндрическую, как у Лилипута. Перевели на пару керосин/кислород и… Низко пали от прежде достигнутых результатов.

Это, извините, следствие чего?

У многокамерных двигателей есть серьёзный конструктивный недостаток. Чтобы обеспечить прочность конструкции и точность позиционирования камер сгорания, двигатель должен быть со всех сторон охвачен корпусом ступени. Теоретически, можно и без этого, но придется так усилить раму, соединяющую камеры сгорания, что вес двигателя увеличится до неприличного, соответственно, упадет ключевое значение для ЖРД первой ступени – тяговооруженность. Поэтому никто таким путем и не идет.

А для Королева – это сразу геморрой на голову. Он проектирует Семерку. Проект был нарисован под несколько однокамерных РД-105 в едином корпусе первой ступени. Теперь же, ему надо поставить 5 четырехкамерных РД-107/108 на первую ступень, но каждому надо дать отдельный корпус. Приходится коренным образом перепроектировать ракету. Первая ступень приобретает так называемую “пакетную схему” – центральный блок с 1 РД-108 и 4 блока “в пакете”, каждый с двигателем РД-107.

Сейчас тоже применяются такие схемы, но никто не называет их “пакетными”. Это схемы с боковыми ускорителями, как правило – твердотопливными. Это имеет смысл – главная первая ступень жидкостная, боковые ускорители – твердотовливные. В едином корпусе им делать нечего.

Есть концепция типа УРМ – универсальных ракетных модулей. Там тоже ставят боковые блоки. Но это делается из соображений гибкого применения и расширения линейки типоразмера одной ракеты. Как пример, Ангара, Дельта-4 Хэви, Фалькон Хэви.

Но Семерка не из этой песни. Фалькон Хэви, Дельта 4 Хэви, Ангара могут летать с одним только центральным блоком. Атлас-5 может летать с боковыми ТТУ и без них. Семерка без боковушек “пакетной схемы” и подпрыгнуть не сможет.

Перехожу к следующей теме.

Господин Nikolay Dunaev высказывает очередную претензию.

Я описал, в общем-то, широко известную историю про первый спутник.

А уж эта сентенция про то, что амеры могли раньше запустить спутник, но не захотели по причине национальности Брауна – вообще чушь собачья.

В США ракетами занимались 2 ведомства – армия и флот. В армейской епархии ракетную тему вела команда фон Брауна, а у флотских была своя, американская команда.

Фон Браун в 1952 году создал ракету PGM-11 Redstone. В 1954, из Редстоун родилась PGM-19 Jupiter. В 1956 фон Браун выдал версию Jupiter-C для суборбитальных запусков. И подготовил версию Juno I, способную выводить немного, всего 11 кг ПН, но уже на орбиту Земли.

Начиная с 1954 года фон Браун всеми правдами и неправдами добивался разрешения запустить первый искусстенный спутник Земли. Но Эйзенхауэр не хотел, чтобы это сделала команда немцев под руководством “эсесовца” Вернера фон Брауна. Несмотря на выступления фон Брауна о спутнике с публичными лекциями и в телевизионных программах, Айк не позволил армейскому ведомству запускать спутник, поручив дело флотской команде, которая с треском и публично провалилась.

И только в декабре 1957 года, наконец, Эйзенхауэр разрешил команде фон Брауна запустить спутник Эксплорер-1. Со всеми возможными задержками, но через месяц, 1 февраля 1958 года, фон Браун запустил первый американский спутник. В отличие от советского Спутник-1, крохотный, 14-килограммовый Эксплорер нес кое-какую научную аппаратуру, включая радиометрическую. В отличие от очень низкой орбиты Спутник-1, на которой советская бибикалка просуществовала только 3 недели, Эксплорер поднялся на орбиту с апогеем 2550 км и летал до 31 марта 1970 (!) года. Именно аппаратура Эксплорера позволила открыть радиационные пояса Ван Аллена.

А суть в том, что фон Браун был готов запустить спутник ещё в первой половине 1956 года. И этот исторический факт давно и широко известен. Всем, видимо, кроме Николая Дунаева, истинно “русского патриота”.

Когда выбирались габариты и масса ПС, Королев посмотрел данные о состоянии отрасли в США и сказал: они смогут запустить только апельсин. Там реальное было отставание по носителю.

Цитата из комментария Николая Дунаева

Вообще-то, он написал часть правды. У военных в США не было острой нужды строить МБР с таким забрасываемым весом и такой дальностью, как Семерка. Во первых, их ядерные боезаряды были легче, компактнее и более мощные, чем советские.

Во вторых, американские ракеты имели гораздо более высокую точность, чем Семерка.

В третьих, американцы размещали свои ракетные базы поблизости от границ СССР – им не надо было летать так далеко, как Семерке.

И в четвертых, американские стратеги вообще-то считали основным носителем ядерного оружия свой большой флот стратегических бомбардировщиков с огромной бомбовой нагрузкой и очень большим боевым радиусом. Convair B-36 Peacemaker поднимал в нормальной конфигурации 32 тонны ядерных бомб на высоту более 13 км и мог их нести в радиусе 6400 км. При базировании на передовых авиабазах в Европе и Азии – вся территория СССР была в зоне их досягаемости. И таких монстров построили больше 380 штук.

Кроме того, в 1955 году на вооружение стратегического командования ВВС поступил известный всем В-52.

Собственно, поэтому американцы и не форсировали создание очень мощных МБР. Вместо этого, с самого начала, они сосредоточились на МБР, сначала траншейного, а потом и шахтного базирования. В отличие от Семерки, торчавшей фаллосом посреди голой степи, американские МБР были прилично укрыты от возможных атак и разведки противника.

Вобщем, Королев был прав в том, что у американцев на тот момент не было ракет, сравнимых с его Семеркой по мощности.

С другой стороны, Спутник-1 – стальной шарик с 4 штыревыми антеннами и передатчиком радиосигналов “бип-бип” весил 83 кг.

А Эксплорер-1, с научной аппаратурой и радиосвязью весил при запуске всего 14 кг. Собственно, американцам было вполне достаточно запустить этот “апельсин” раньше, чем Спутник-1, чтобы Сергей Павлович не прославился.

Видимо, не было бы в мире такой эйфории от первого искусственного спутника, Королев не стал бы главным любимцем Хрущева, возможно тогда и первый космонавт был бы астронавтом.

Но судьба распорядилась иначе.

Впрочем…

Ракета-носитель Восток, с трудом начавшая летать в 1960 году, поднимала на орбиту Земли только 4,7 т полезной нагрузки.

В 1961 году на этой ракете полетел Юрий Гагарин…

Просто, для общего образования:

Фон Браун в 1961 году начал эксплуатацию Сатурн-1, поднимающей на орбиту больше 9 тонн. 10 запусков – все успешные.

В 1965 году Челомей начал запускать гептиловую УР-500 (Протон). которая поднимала до 20 тонн на НОО.

В 1966 году фон Браун вводит в эксплуатацию Сатурн-1Б. При той же стартовой массе, что и Сатурн-1, эта версия поднимала 21 тонну на НОО. Прирост грузоподъемности – за счет совершенствования двигателей Н-1. 9 запусков – все успешные.

В 1967 году впервые полетел Сатурн-5.

Это я, собственно, я к тому, что как только была поставлена задача, фон Браун всего за 4 года обогнал своими ракетами Королева и по грузоподъемности, и, конечно, по надежности.