Когда речь заходит о частных космических кораблях, в первую очередь нам на ум приходят SpaceX и Boeing, хотя компаний, планировавших отправить грузы и людей на орбиту, было намного больше. Об одном из необычных проектов такого рода я и хочу вам сегодня рассказать. Слышите что-то знакомое в названии «Эскалибур-Алмаз»?

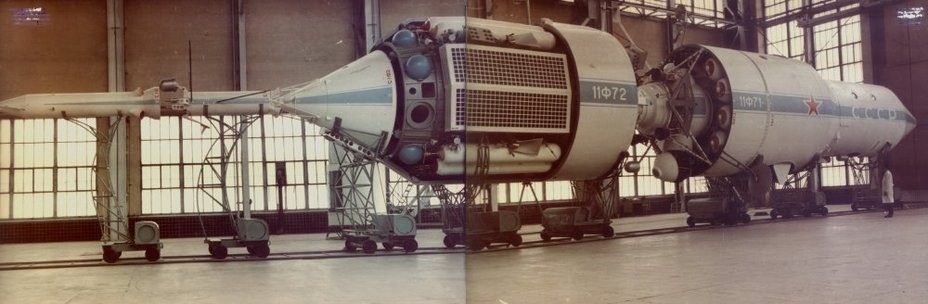

Если вы интересуетесь историей советской космонавтики, то вам хорошо знакомо название проекта “Алмаз” – орбитальных пилотируемых станций (ОПС) военного назначения, разработанных ОКБ-52 под руководством В.Н. Челомея. Для снабжения этих станций был разработан ТКС – транспортный корабль снабжения, включавший в себя пилотируемый возвращаемый аппарат ВА и функционально-грузовой блок ФГБ.

ВА обладал уникальной для советских пилотируемых кораблей особенностью – он был не просто многоразовым (до 10 полетов), но и успешно повторно слетал на орбиту в беспилотном варианте. Дважды. Грузовой блок ФГБ представлял собой, по сути, дополнительный модуль орбитальной станции, и после закрытия программы “Алмаз” его использовали для создания модулей станций “Мир” и МКС. Многострадальная “Наука”, кстати, тоже является ФГБ в основе и одним из последних сохранившихся остатков программы “Алмаз”.

Я говорю “одним из последних”, потому что еще как минимум несколько аппаратов лежат сейчас где-то на складе на острове Мэн, в Великобритании. Как так получилось, я расскажу вам ниже.

Начало истории

В 2005 году на Международном Астронавтическом Конгрессе в городе Фукуока был анонсирован проект под названием “Эскалибур Алмаз” (Excalibur Almaz) – частная космическая компания, планирующая предоставлять широкий спектр услуг, начиная от орбитального космического туризма и заканчивая коммерческими научными полетами на лунную орбиту и к астероидам. Для этих целей ее основателем, Артуром М. Дьюлой (Arthur M. Dula), были закуплены у НПО Машиностроения четыре чудом сохранившихся ВА и две ОПС (орбитальных пилотируемых станции) “Алмаз” в разной стадии готовности. По неподтвержденным данным, каждый аппарат стоил ему от 0,6 до 1 миллиона долларов(*).

Фотография из блога пользователя VOV_KEEN в LiveJournal (запись от 17 ноября 2010 года).

Первая из двух ОПС, доставленных в Великобританию в январе 2011 года, Алмаз-205, имела заводской номер 0205-02 и представляла собой практически завершенный модуль типа Салют-3 (Алмаз ОПС-2)(*). При отсутствии большинства аппаратуры и некоторых подсистем она весила 6 720 кг. Внутри временные деревянные панели заменяли отсутствующее покрытие. Станция была оснащена переходным отсеком, хотя все стыковочное оборудование отсутствовало. В корпусе станции также имелся большой люк, заблокированный снаружи.

Вторая ОПС, Алмаз-206, имела заводской номер 0206-02 и представляла собой незавершенный модуль типа Салют-5 (Алмаз ОПС-03), практически пустой корпус. Она также была оснащена переходным отсеком и люком, вероятно предназначенным для монтажа второго стыковочного порта. В корпусе станции имелись иллюминаторы в боковой части жилого отсека, подтверждающие, что первоначально ОПС № 206 предназначалась для пилотируемого полета.

Четыре капсулы ВА находились в разной степени готовности, хотя ни у одной не было башни, содержащей парашютную систему и двигатели, включая двигатели мягкой посадки. Наиболее готовая из них была окрашена в фирменные цвета, облагорожена внутри и неоднократно выставлялась. В ней сохранились амортизационные кресла и приборные панели.

Обладая, в отличие от большинства новичков на рынке коммерческих услуг, уже проверенными в полетах и находящимися в высокой степени технической готовности пилотируемыми капсулами и модулями орбитальной станции, компания, казалось, имела все шансы на успех.

Руководство и бизнес-схема

Сам Артур не был новичком в космической отрасли. Он заслужил себе имя, работая адвокатом в области космической политики и интеллектуального права, консультируя в том числе NASA. Также он является действительным членом Международной академии астронавтики и со-основателем нескольких космических компаний: Eagle Aerospace (предоставляли услуги инженерной экспертизы для NASA и частных космических компаний), Space Services, Inc. (осуществили пуск первой в мире полностью частной коммерческой ракеты Conestoga, которая сама по себе заслуживает отдельной статьи), Spacehab, Inc. (создатели модуля МКС Spacehab) и многих других. Он активно пропагандирует тему освоения и обживания космоса, выступает с докладами и лекциями в США, Европе, Китае, Японии, России и других странах. Ну и определенное имя Артуру Дьюле создает его прижизненная дружба со знаменитым писателем-фантастом Робертом Хайнлайном и то, что он является попечителем Фонда Премии Роберта и Вирджинии Хайнлайн (*).

Сотрудники компании тоже имели немалый опыт в космической отрасли. Среди них были, в частности, Джодрж Эбби (George W.S. Abby) и Джей Ф. Хоннейкатт (Jay Honeycutt), бывшие директора Космического центра Джонсона и Космического центра Кеннеди. В команду Артура Дьюлы в качестве вице-президента по техническим операциям входил бывший астронавт Лерой Чиао, доктор наук, химик по образованию, совершивший четыре космических полета (*).

Эскалибур Алмаз активно привлекала инвесторов. Одним из крупнейших стал японский миллиардер Такафуми Хорие (Takafumi Horie), вложивший в компанию почти $50 миллионов. Запомните этого товарища, мы с ним еще встретимся. Сотрудничество с Россией не ограничилось только покупкой аппаратов – запуски станций планировалось осуществлять с Байконура ракетой-носителем Протон, а запуски кораблей, по крайней мере, изначально – ракетой Союз-ФГ с разгонным блоком Фрегат. С НПО Машиностроения была достигнута договоренность о технической помощи в оснащении и тестировании кораблей, а советником руководства компании был космонавт Владимир Георгиевич Титов. По неподтвержденной информации, Эскалибур Алмаз в какой-то момент также вела переговоры с Sea Launch о возможности запуска своих пилотируемых кораблей с морской плавучей платформы. (*)

Технические планы

Деятельность компании началась с переоборудования приобретенных аппаратов. В ОПС, которые теперь назывались Excalibur Almaz Spacecraft, планировали заменить практически все оборудование, добавить плазменные ракетные двигатели на эффекте Холла, разработанные компанией Busec (США) и новые солнечные панели разработки Entech (США). ВА также были модернизированы. Для них разрабатывались более современные двигатели (к сожалению, в открытых публикациях не указано, какие именно). Новый служебный модуль собственной конструкции должен был быть меньше, легче и современнее ТКС. Его изготовление планировалось заказать в НПО Машиностроения по спецификациям Эскалибур Алмаз (*). Грузовой отсек собирались создать на базе европейского грузового корабля ATV (по крайней мере, об этом заявлял сам Артур Дьюла в интервью, запись которого сейчас, к сожалению, недоступна).

Возникает вопрос, почему Эскалибур Алмаз не использовали в качестве грузового отсека ФГБ? Я предполагаю, что у НПО Машиностроения не было свободных на продажу: последний относительно готовый блок был переоборудован в МЛМ “Наука” и уже готовился к запуску. Да, некоторые вещи не меняются со временем 🙂

Полученная из России конструкторская документация была переведена и приведена к современным стандартам. Были получены лицензии Госдепартамента на оборудование и оказание услуг, а также экспортированы лицензии из России, что все вместе давало право на использование имеющегося оборудования в космосе.

Первые планы были озвучены в 2009 году. Компания собиралась предлагать своим клиентам:

- Полеты в автоматическом режиме для проведения научных исследований в условиях микрогравитации

- Пилотируемые туристические полеты

- Доставку и возврат грузов с орбиты

- Чартерные космические исследовательские миссии, включая длительные полеты на низкой околоземной орбите, облет Луны, полет к точкам Лагранжа системы Земля-Луна и околоземным астероидам.

Презентация 2009 года демонстрировала конфигурацию корабля для пилотируемых полетов на низкую околоземную орбиту следующим образом:

Согласно плану, полет мог продолжаться до 7 дней, экипаж состоял бы из 3 человек, включая одного опытного пилота (космонавта или астронавта) и мог брать с собой некоторое количество груза или научных экспериментов (*). Систему аварийного спасения, изображенную на этом рисунке, планировалось делать по чертежам оригинальной САС, разработанной для ВА и прошедшей испытания в советское время. Согласно документам Эскалибур Алмаз, теплозащитное покрытие позволяло бы выполнить до 15 повторных полетов (*). Тестовые полеты должны были начаться в 2012 году, а пилотируемые – в 2013 году.

А вот так выглядела бы грузовая версия ВА в исполнении Эскалибур Алмаз:

Полезная нагрузка могла бы выводиться на орбиту в герметизированном или негерметизированном отсеке, а часть ее могла быть возвращаемой или утилизироваться путем сгорания в атмосфере.

Для научных исследований на НОО планировалось использовать связку ВА+ОПС:

Полет мог продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. К сожалению, нет никакой информации о том, как планировалось поддерживать жизнеспособность станции в период между оплаченными миссиями.

И самой амбициозной задачей, которую компания ставила перед собой, были полеты к Луне, в точки Лагранжа системы Земля-Луна и к околоземным астероидам. Вот так это выглядело в презентации:

Всю презентацию можно посмотреть на сайте Эскалибур Алмаз. В ней много подробностей, неуместных в этой короткой статье (короткой, я сказала!), которые весьма интересны, включая схемы полетов, в том числе редкую схему челночного полета Луна-Луна.

На начальном этапе деятельности планировалось использовать только один ВА для туристических полетов. Три других ВА должны были быть оснащены для коммерческих научных полетов, в то время как первый уже зарабатывал бы деньги и репутацию компании. ОПС были частью долгосрочного плана, и их после переоборудования планировалось вернуть в НПО Машиностроения для финальной подготовки и предпусковых тестов перед запуском с Байконура (*).

Начало конца

Однако, вскоре приоритеты поменялись, и полеты посчитали начать возможным сразу с облета Луны. Также исчезли упоминания об участии в полете опытного космонавта или астронавта. Теперь троих туристов после некоторой подготовки планировалось запускать в полет самостоятельно. И хотя компания активно рекламировала свои услуги и охотно демонстрировала прототипы, это был первый звоночек, сигнализирующий о нехватке средств и нарастающем отчаянии руководства.

Тем временем, Алмаз-205 внутри по-прежнему выглядела вот так:

В апреле 2011 года руководством компании было озвучено новое расписание:

- Конец 2013 года – первый тестовый полет модифицированной капсулы ВА в автоматическом режиме

- Начало 2015 года – первый тестовый пилотируемый полет

- Конец 2015 года – первый коммерческий пилотируемый полет (*)

В 2011 году Эскалибур Алмаз совершила еще один важный шаг – присоединилась к шести другим компаниям, претендовавшим на получение финансирования во втором раунде программы NASA Commercial Crew Development, CCDev-2. Видимо, у Артура Дьюлы был большой расчет на получение финансирования по этой программе, учитывая наличие уже готовых кораблей, прошедших многоуровневое тестирование и летавших на орбиту, пусть и в руках других людей много лет назад. К сожалению, ни этот факт, ни его многочисленные связи и менеджерский опыт не могли убедить NASA. Финансирование было выделено другим компаниям, а Эскалибур Алмаз получила только соглашение без финансирования. Впрочем, Дьюла сумел вынести пользу и из такого положения вещей – в последующие презентации он обязательно включал слайды об участии Эскалибур Алмаз в CCDev, а на словах называл свою компанию “подрядчиком NASA”.

Весьма примечательно, что несмотря на громкие заявления Дьюлы, на самом деле его компания получила от NASA “желтую оценку” (2 по пятибалльной шкале) в обеих номинациях – и в оценке технического подхода, и в оценке бизнес-подхода. “Желтая оценка” означала, что соответствующий раздел предложения компании имеет низкую эффективность или существует низкая вероятность его успешного исполнения. Под спойлером я привожу полный текст первичной резолюции NASA. В финальном варианте резолюции оценка уровня технической готовности была изменена на “белую” (3 из 5). Подробности вы можете найти по ссылке.

For the Technical Approach evaluation, EAI received a level of confidence of Yellow.

Strengths included

– leveraging of an existing crew vehicle structure;

– landing concept offers significant operational capability;

– processes for identifying, evaluating, and documenting risks during CCDev 2 and for the overall program;

– effective and integrated S&MA organizational structure.

Weaknesses included

– insufficient detail on breadth and depth of engineering and manufacturing experience;

– insufficient data on heritage hardware pedigree;

– insufficient information on quantity of hardware and relationship to flight/test plans;

– insufficient information on the integration of systems;

– insufficient information on proposed launch abort system;

– failure to address development risks for certain component development; – some proposed tasks not shown to advance a CTS capability;

– failure to map key development risks to proposed milestones;

– insufficient detail to assess applicability and adaptability of legacy design to commercial crew;

– lack of understanding of NASA’s draft human certification requirements or industry equivalent;

– safety & mission assurance processes to reduce risks not appropriately associated with proposed performance milestones or design review milestones;

– inadequate definition of performance milestone success criteria.

For the Business Information evaluation, EAI received a level of confidence rating of Yellow.

No strengths were identified.

Weaknesses included

– inadequate information about acquisition of hardware, relationship to supplier, and projected revenues;

– unclear source of CCDev 2 investment;

– lack of information about the total amount of funding needed for development of capability;

– insufficient detail to show that stated resources are in place;

– insufficient information about experience with suppliers and teaming arrangements;

– insufficient information on INKSNA compliance.

На протяжении следующего года компания несколько раз демонстрировала свои капсулы и станции на публичных мероприятиях, а в июне 2012 года Артур Дьюла озвучил цену облета Луны на переоборудованном корабле ВА. Она составила 100 миллионов фунтов стерлингов, или 155 миллионов долларов США. Тогда же он заявил о готовности продавать билеты. По его расчетам, в период с 2015 по 2025 год предполагалось осуществить около 10 миссий к Луне и, соответственно, продать около 30 билетов.(*)

Однако после 2012 года компания ушла в тень. В 2014 году, когда о ней уже подзабыли, тихо и без лишней помпы на аукцион в Брюсселе была выставлена самая презентабельная из капсул ВА Эскалибур Алмаз. Она была продана анонимному покупателю за 1 миллион евро.

В ноябре 2014 года японский миллиардер Такафуми Хорие, инвестировавший в компанию 49 миллионов долларов США, подал в суд на Артура Дьюлу и Эскалибур Алмаз, обвинив их в мошенничестве. Японец утверждал, что Дьюла обманным путем уговорил его стать инвестором, убедив, что в состоянии исполнить его мечту и создать «коммерческую транспортную программу по доставке грузов, научного оборудования и людей на околоземную орбиту к МКС и другим целям». Однако, по словам Хорие, Дьюла скрыл от него, что закупленные образцы техники являются музейными экспонатами и непригодны к полетам. Кроме того, Хорие обвинил Дьюлу в выводе части средств на свои личные счета. Разбирательство тянулось четыре года, и хотя в сентябре 2018 года суд окончательно отклонил иск японского миллиардера, эта ситуация сильно ударила по репутации самого Артура Дьюлы и его компании (*).

В 2015 году на дорогах острова Мэн был замечен грузовик, везущий в сторону порта упакованную ОПС и еще одну капсулу ВА. Пункт их назначения так и остался невыясненным, но по словам источника в НПО Машиностроения, Дьюла продал их в Саудовскую Аравию (*). BBC пытались получить интервью у представителей Эскалибур Алмаз, но телефон компании был отключен (*).

В мае 2020 года Тони Куин сделал эти фотографии Алмаз-206, которая до сих пор хранится в промышленном комплексе Balthane Industrial Estate, Балласалла, Остров Мэн. Станция хранится под открытым небом, и хотя она защищена тентом, очевидно, что этого недостаточно для ее защиты.

Итоги

Итак, почему же компания, обладавшая, на первый взгляд, неоспоримым преимуществом – готовыми, протестированными в полетах космическими кораблями и орбитальными станциями – не только проиграла конкурс NASA, но и не смогла совершить даже тестовых полетов? На мой взгляд, ответ заключается в том, что в руководстве компании не было ни одного грамотного инженера.

Если бы они были, они непременно с самого начала обратили бы внимание коллег на то, что закупленные космические аппараты являются, по сути, музейными экспонатами, и привести их в пригодное для запуска состояние будет стоить больших денег, чем разработать новые. Полуразобранные, частично представляющие из себя недоделанные корпуса, хранившиеся в неизвестно каких, но однозначно не лучших условиях многие годы, они, скорее всего, не годились даже на то, чтобы стать основой новых кораблей и станций.

Возможно, Артур Дьюла понимал это с самого начала, и уж точно это понимали в НПО Машиностроения, но, скорее всего, были рады получить приличные деньги за бесполезно занимающее склады оборудование, еще недавно бывшее секретным. Может быть, Дьюла надеялся, что инвесторы и контракт с NASA помогут ему собрать необходимые для этого средства, а может быть, он всего лишь провернул мошенническую схему.

Корабли Эскалибур Алмаз, скорее всего, никогда не полетели бы на орбиту, но отрадно хотя бы то, что эта история привлекла внимание многих к истории комплекса “Алмаз” и таланту инженеров, его создававших.

Катя Павлущенко @katlinegrey, специально для Alpha Centauri