Мы знаем о существовании Европы уже более четырёх веков, но большую часть этого времени четвёртый по величине спутник Юпитера был всего лишь маленькой точкой света в наших телескопах — ярким и любопытным компаньоном газового гиганта Солнечной системы. Однако за последние несколько десятилетий, по мере тщательного его изучения астрономами при помощи телескопов и пролётов шести космических аппаратов поблизости, сформировалась совершенно новая картина. Европа вообще не похожа на Луну.

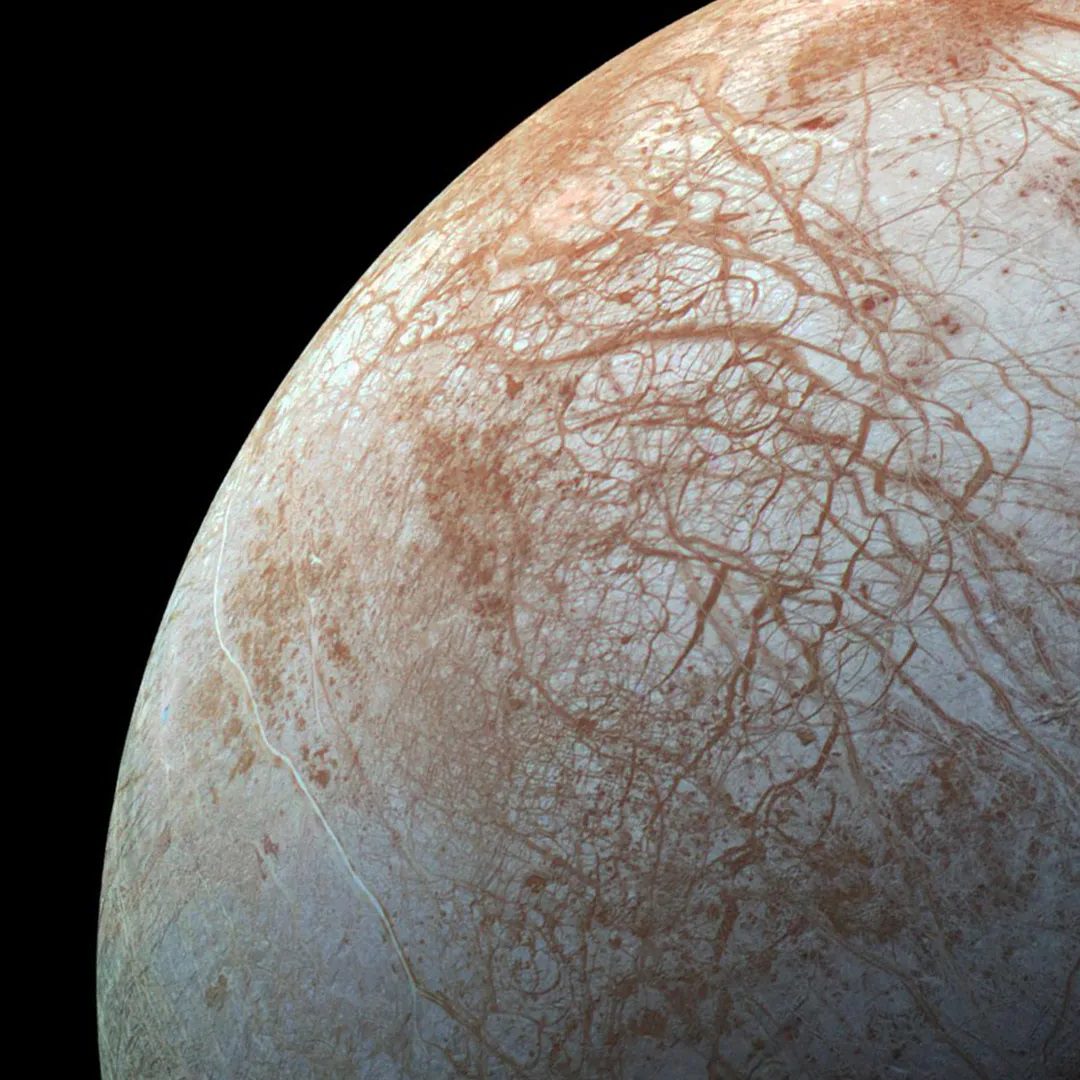

Наблюдения позволяют предположить, что её ядро, состоящее из металла и камня, окружено обширным солёным океаном, содержащим более чем в два раза больше воды, чем есть на Земле. Этот огромный океан находится под гладким, но фрагментированным покровом треснувшего льда, который время от времени лопается и выбрасывает водные струи в тонкую атмосферу спутника.

Именно по этим причинам Европа и завораживает планетологов, интересующихся геофизикой иных миров. Вся эта вода и энергия, а также возможное наличие элементов, необходимых для образования органических молекул, указывают на ещё одну потрясающую её особенность. В глубинах своего океана, или, возможно, в скрытых подповерхностных озерах или же под ледяными поверхностными трещинами, большой и яркий спутник Юпитера может скрывать жизнь.

«Мы считаем, что там повсюду океан, — объясняет Боб Паппалардо, планетолог из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния. — Практически везде на Земле, где есть вода, есть и жизнь. Значит, возможно, жизнь есть и на Европе?»

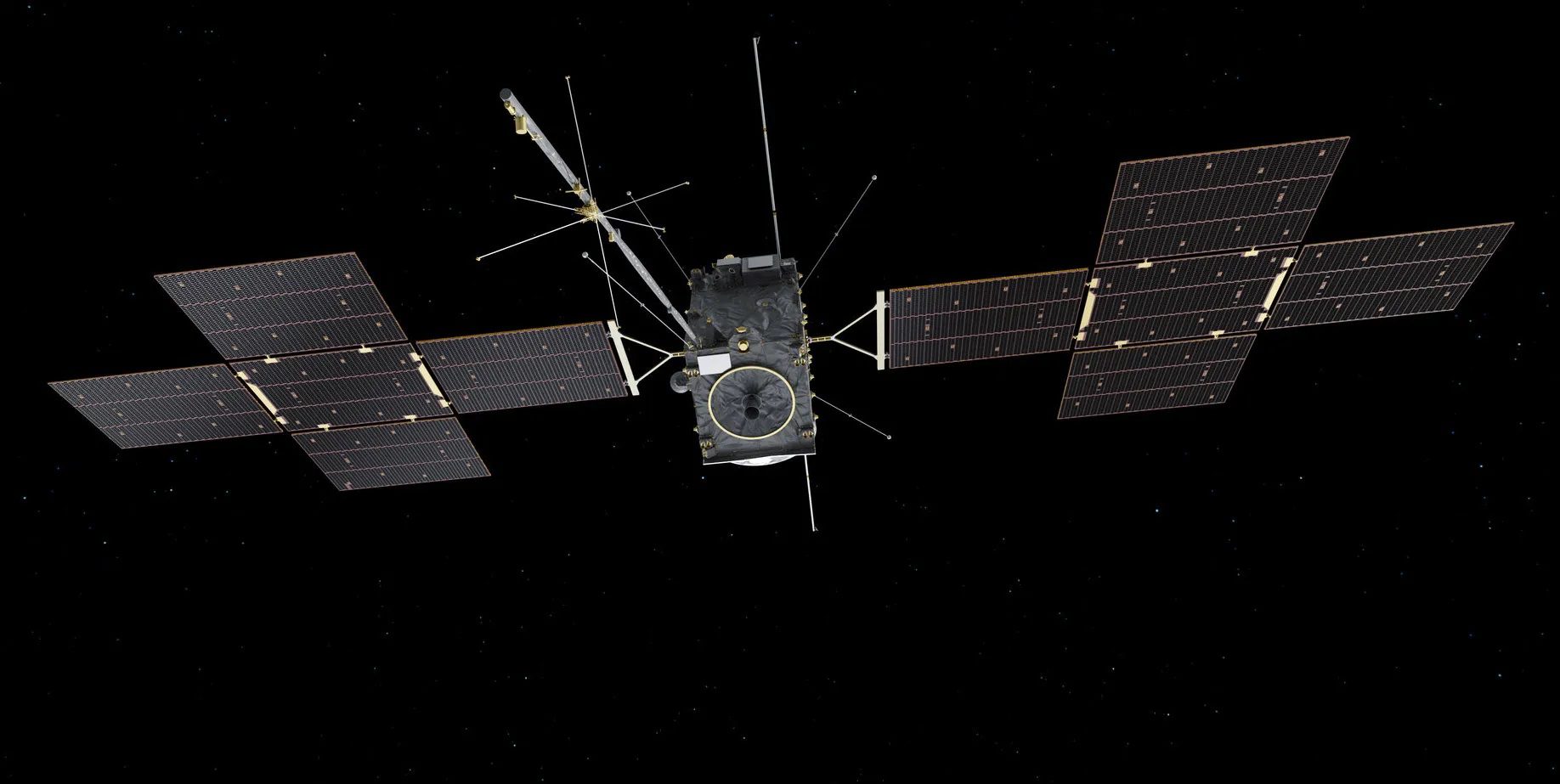

Паппалардо был активным сторонником идеи отправки миссии на Европу уже более двух десятилетий. Теперь его надежды наконец сбываются: в этому году NASA планирует запустить Europa Clipper, самый крупный межпланетный космический аппарат. Миссия обойдется в 5 миллиардов долларов и, согласно планам, достигнет Юпитера в 2030 году. Космический аппарат будет анализировать этот спутник в течение четырёх лет, чтобы определить, возможно ли там существование жизни. Через два года к нему присоединится запущенный в 2023 году зонд Европейского космического агентства Juice — у него аналогичные цели, однако свои поиски он будет вести не только на Европе, но и у других спутников Юпитера..

Ни одна из миссий не предоставит окончательного ответа на вопрос о существовании внеземной жизни. «Если нам не очень повезет, мы не сможем определить, есть ли там жизнь, но мы сможем выяснить, подходят ли все условия для её поддержания», — поясняет планетолог Луиза Проктер из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, соисследователь, участвующая в создании оптики для Europa Clipper.

Эти космические аппараты способны пролить чуть больше света на условия, сложившиеся на Европе, выявляя характерные химические, физические и геологические признаки обитаемости — определяя, является ли сформировавшаяся среда подходящей для возникновения и процветания жизни.

Поиск этих признаков на Европе должен оправдать себя в полной мере. Не потому, что люди могли бы основать поселение на её поверхности — условия там слишком суровы и безжалостны для наших хрупких тел, в том числе из-за сверхнизких температур и радиоактивности — а потому, что это могло бы обосновать будущее исследование с целью посадки на этом спутнике и поиска внеземных форм жизни. Обнаружение на Европе чего угодно живого предоставило бы серьёзные аргументы в поддержку альтернативного пути возникновения жизни. Это означало бы, что жизнь на Земле не является исключительной. Мы бы знали, что у нас есть соседи поблизости, даже если они и представляют собой микроорганизмы, что, вполне возможно, окажется наиболее вероятным. , Это дало бы основания предполагать, что у нас также есть соседи и в более отдалённых уголках космоса.

«Поиск внеземной жизни, возможность обнаружить огромные океаны — и всё это на расстоянии вытянутой руки, нам просто нужно туда долететь», — восторгается Николас Макрис, директор Центра океанотехники Массачусетского технологического института, который использует акустику и другие инновационные методы для наблюдения и исследования больших водных масс. Когда-то он возглавлял команду учёных, которая предложила миссию по высадке космического аппарата на Европе и использованию звуковых волн для исследования того, что скрывается подо льдом. Он всё ещё надеется увидеть, как когда-нибудь туда отправится посадочный модуль. «Надо выяснить что происходит там на самом деле. Все хотят это знать, — утверждает он. — Нет ни одного человека, который бы не хотел узнать это».

От точки на небосводе до переменчивого спутника

Задолго до того, как Европа стала космическим пунктом назначения года, она сыграла огромную роль в преобразовании нашего понимания Солнечной системы. Это началось с её открытия, когда однажды ночью в январе 1610 года итальянский астроном Галилео Галилей направил свой оригинальный самодельный телескоп на Юпитер и заметил три ярких точки рядом с газовым гигантом.

Галилей предположил, что это иллюзия — лишь далёкие звёзды, которые только кажутся близкими. Но на следующую ночь он наблюдал эти же три яркие маленькие звезды уже на другой стороне планеты. Дальнейшие наблюдения выявили ещё одно яркое пятно, также блуждающее поблизости, но не желающее покидать окрестности Юпитера. В коротком трактате под названием «Звёздный вестник» (Sidereus Nuncius), опубликованном в марте 1610 года, Галилео сообщил, что обнаружил четыре мира, вращающихся вокруг Юпитера, подобно тому, как Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца (астрономы по-прежнему считают, что Юпитер и его спутники — это своего рода миниатюрная Солнечная система). Галилей пронумеровал эти миры I, II, III и т. д., и назвал их «планетами Медичи», хотя сейчас они известны как «галилеевы спутники». Его открытие впервые позволило учёным непосредственно наблюдать маленькие миры, вращающиеся вокруг чего-то кроме Земли или Солнца, что предоставило сильные аргументы в пользу того, что планеты вращаются вокруг Солнца, а не наоборот, что в те времена всё ещё было темой для дискуссий.

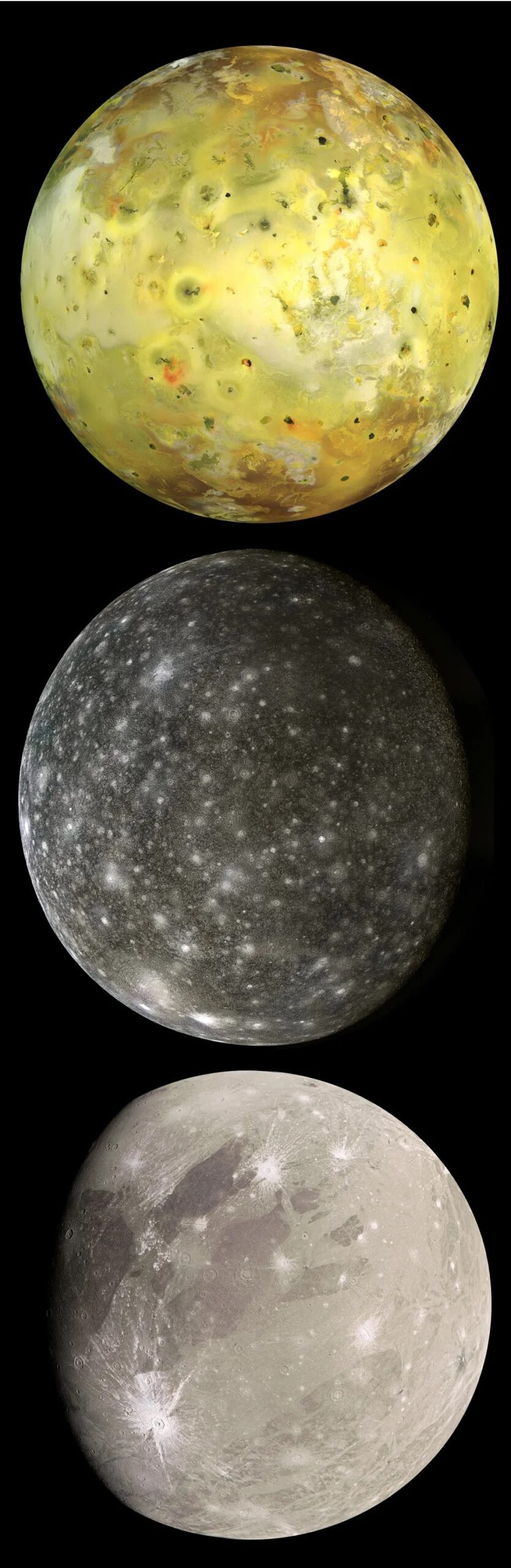

Право на именование этих четырёх юпитерианских спутников получил в конечном итоге немецкий астроном Симон Марий, который утверждал (но не мог доказать), что обнаружил их за несколько недель до Галилео. В 1614 году, по предложению Иоганна Кеплера, Марий решил назвать спутники Ио, Каллисто, Европа и Ганимед — в честь четырёх возлюбленных Зевса (Юпитера) в древней мифологии. На принятие этих имен ушло 200 лет, но они определенно были наилучшим вариантом. Если бы прижилась схема именования Галилео, то сейчас бы вы читали о II Clipper — согласитесь, звучит не столь красиво.

Эти спутники были лишь первыми, обнаруженными на орбите Юпитера. К декабрю 2023 года астрономы официально подтвердили существование еще 91 тела, и, скорее всего, перечь лун планеты-гиганта будет пополняться. Первые четыре представляют собой сферические небесные тела и следуют величественным, простым орбитам, в то время как тела, обнаруженные позднее, имеют самые разнообразные свойства. Некоторые спутники движутся в непредсказуемых роях или вообще в направлении, противоположном всем остальным. Одни являются захваченными гравитацией Юпитера астероидами, а другие возникли вследствие столкновений. Фактически, вокруг Юпитера настолько много объектов, что Международный астрономический союз больше не присваивает имена его спутникам, если только они не обладают значительной научной ценностью.

Чем больше мы узнаем о Европе, тем больше она интригует. В течение веков она представляла собой не более чем точку, перемещавшуюся с одной стороны Юпитера на другую. Но к началу 20 века астрономы сделали предварительные оценки диаметра и массы Европы (доказав, что она немного меньше Меркурия или Луны, но больше Плутона). Они также изучали свет, отражаемый её поверхностью, и обнаружили, что Европа очень даже яркая. Если бы она заняла место Луны на ночном небе, то была бы немного меньше, но светила бы в пять раз ярче.

В 1950-х годах, когда учёные начали рассматривать далёкие объекты не как яркие космические абстрактные картинки, а как реальные миры, каждый с собственной историей происхождения, они начали задавать вопросы об их составе и формировании. В книге «Планеты», опубликованной в 1952 году, астроном Гарольд Юри предположил, что водяной лёд в изобилии присутствует во внешней Солнечной системе, потому что появившиеся вдали от Солнца тела никогда не становились достаточно тёплыми, чтобы их лёд испарился. К 1960-м годам астрономы и астрофизики начали предполагать, частично на основе ранних измерений инфракрасного спектра Европы, что её выдающаяся отражательная способность действительно обусловлена присутствием льда. Но доказать это было сложно.

Стивен Риджуэй, сегодня являющийся астрономом в NOIRLab Национального научного фонда в Тусоне, Аризона, впервые услышал о проблеме потенциально ледяных спутников во внешней Солнечной системе в начале 1970-х годов, будучи аспирантом. А рассказал ему об этом Карл Пилчер, молодой исследователь-постдок, с которым он познакомился на конференции. «Мы думаем, что они должны содержать лёд, потому что они холодные и отражают свет, но действительно ли это вода? Или же углекислый лёд? А может какая-то другая субстанция или вовсе странная смесь?» — Риджуэй вспоминает, как Пилчер задавал ему эти вопросы.

Оказалось, что Риджуэй, который описывает себя как изобретателя, а также физика, был достаточно компетентным, чтобы ответить на них. Используя старый математический трюк, он разработал инновационный прибор, который мог захватывать спектр далёкого источника света, и использовал его во время ночных наблюдений на телескопе в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Каждый элемент и молекула поглощают и испускают уникальный набор длин волн энергии, и астрономы могут читать эти спектры как отпечатки пальцев, которые раскрывают состав космических объектов. Пилчер предложил ему использовать этот прибор для наблюдения за Европой.

Они думали, что для получения нужного спектра одного из спутников Юпитера потребуется неделя. «Я получил его за одну ночь, может быть, за две», — вспоминает Риджуэй. Он показал данные Пилчеру, который отнёс их своему научному руководителю, Тому Маккорду. Их выводы, опубликованные в журнале Science в декабре 1972 года, предполагали, что лёд покрывает по меньшей мере половину, а возможно, и всю поверхность Европы (они также подтвердили, что юпитерианские спутники Ганимед и Каллисто, оба из которых больше по размеру, чем Европа, также имеют лёд на своей поверхности).

Год спустя космический аппарат Pioneer 10, запущенный в марте 1972-го, подлетел достаточно близко к Европе, чтобы сделать фотографию. Зернистое изображение было достаточно провокационным, чтобы в 1973 году отправить на пролёт мимо Европы по пути к Сатурну, а затем и за пределы Солнечной системы, зонд Pioneer 11.

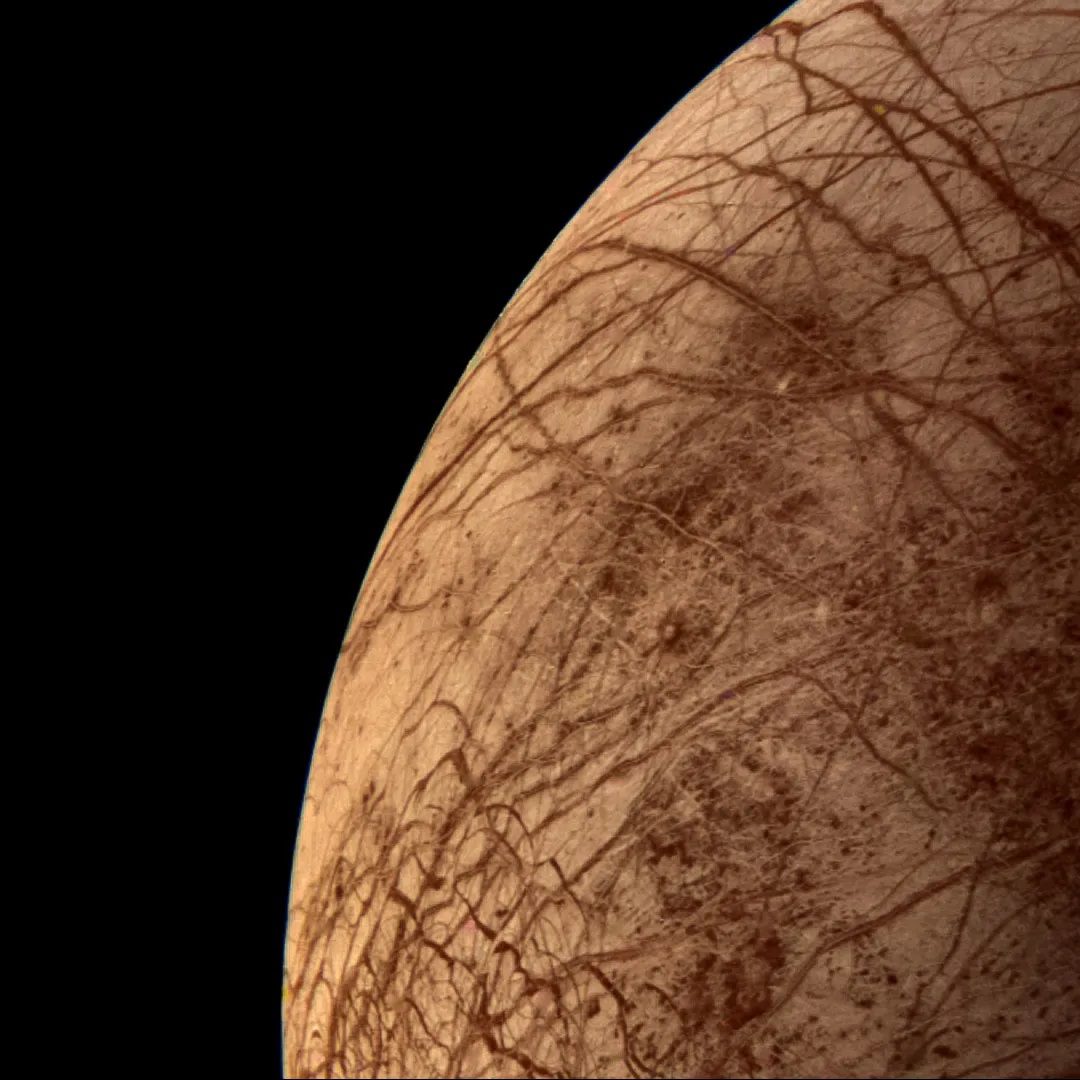

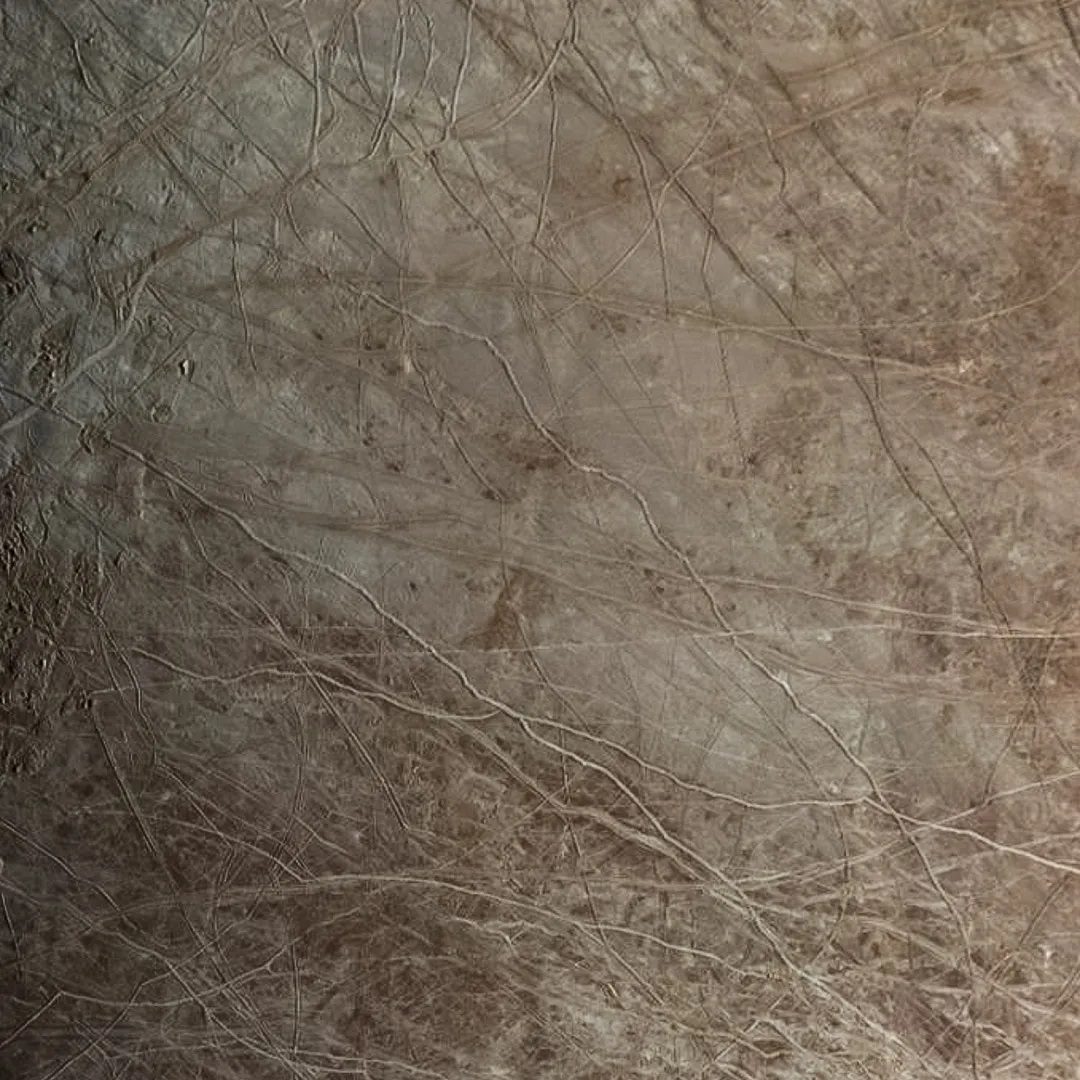

Но по-настоящему Европа начала привлекать внимание только в 1979 году, после того как мимо спутника пролетел космический аппарат Voyager 2 (Voyager 1 также прошёл недалеко от Европы, но Voyager 2 прислал лучшие фотографии). Снимки, переданные аппаратом, показали гладкую, яркую поверхность, пересеченную длинными отметинами и низкими хребтами, которые могли бы быть трещинами или утёсами. В статье NASA 1980 года, описывающей наблюдения, учёные сообщили, что Европа выглядела «потрескавшейся, как разбитая куриная скорлупа», и сравнили её с белым шаром для бильярда, испачканным фломастером. Статья в журнале Nature 1983 года подогрела интерес к Европе, предположив, что эти особенности согласуются с наличием жидкой воды и регулярным обновлением поверхности, подобно работе естественной машины для полировки льда.

Миссия Galileo, которая была запущена в 1989 году для изучения атмосферы Юпитера, состава Европы и других спутников, столкнулась с осложнениями: основная антенна космического аппарата не развернулась, что серьёзно ограничило объём данных, который можно было передавать на Землю. Но то, что удалось отправить, после того как Galileo достиг системы в 1995 году, дополнительно подчеркнуло выдающиеся особенности спутника и продолжает вдохновлять учёных. «У нас есть много интригующих изображений этих объектов», — поясняет Проктер.

Другие изображения, присланные Galileo, подтвердили то, что давно подсказывали наблюдения при помощи телескопов: у Европы молодой внешний вид, несмотря на её немаленький возраст. Вероятно, она сформировалась в то же время, что Юпитер и остальная Солнечная система, около 4,5 миллиарда лет назад, однако возраст её поверхности, определённый по возрасту старейших кратеров, младше 100 миллионов лет. «Это долгий период для нас, обычных смертных, — объясняет Проктер, — но в геологических терминах, это было вчера. Поверхность очень, очень молода». Трещины и щели на Европе указывают на то, что гигантские ледяные плиты на её поверхности сталкиваются, разбиваются, заталкивают одну под другую или же наоборот, а затем замерзают снова.

Чем дольше учёные всматривались в Европу, тем больше загадок всплывало — например, вопросы по поводу этих повсеместно распространённых тёмных гряд, часто расположенных парами, которые разбросаны по всей поверхности, словно картина Джексона Поллока. Теоретики усердно придумывали объяснения. Возможно, они образованы ледяными вулканами или гейзерами, а может трещинами, где жидкая вода из подповерхностных водоёмов поднималась, замерзала и крошилась, когда отверстие снова закрывалось. Возможно, они возникли вследствие субдукции, которая происходит на Земле в тектонике плит, когда одна гигантская ледяная плита скользит и заходит под другую. «Я потеряла счёт количеству различных моделей образования этих геологических форм, но мы действительно не знаем, как они формируются, — рассказывает Проктер. — Часть причины заключается в том, что наши выводы основаны на геологии Земли, но это же вовсе не Земля».

Одно особенно впечатляющее изображение Европы, запечатлённое в сентябре 2022 года объективом космического аппарата Juno, который в настоящее время исследует Юпитер, раскрывает множество особенностей, которые подталкивают учёных рассмотреть спутник поближе. Оно показывает ту сторону Европы, которая всегда обращена к Юпитеру и освещена солнечным светом. Поверхность спутника покрыта трещинами, полосами и грядами, где вода может подниматься из океана внизу, или же облученный поверхностный материал может опускаться ниже. Также видны «территории хаоса» — удивительно беспорядочные области, своим видом намекающие на то, что гигантские куски льда откололись, переместились и замерзли, что подтверждает предположения о геологической активности, аналогичной тектонике плит на Земле.

Однако короткий двухчасовой пролёт Juno не позволил ответить на вопросы о том, как сформировались эти особенности или подтвердить существование подповерхностного океана. Данные Clipper могут помочь планетологам и астрофизикам заполнить пробелы в наших знаниях. Они также помогут открыть новую, неисследованную главу в наших отношениях с Европой.

Самое важное, что сделали все предыдущие миссии — это помогли воодушевить научное сообщество на новый план по исследованию Европы, план, который значительно эволюционировал за последние 20 лет. Изначально учёные хотели создать орбитальные аппараты и посадочные модули, и NASA совместно с ESA работали над миссией с несколькими космическими аппаратами. Эти планы потерпели неудачу, но в 2013 году — в результате десятилетнего обзора 2011 года, отчёта, который определяет приоритеты в космических исследованиях на следующие 10 лет — NASA всё же утвердила план отправить туда орбитальный аппарат. К 2015 году агентство выбрало приборы, устанавливаемые на борту. Независимо от этого, ESA продолжала свою собственную миссию, с более широкой целью изучения ледяных спутников Юпитера.

«Миссия Voyager превратила Европу из светила на небе в геологический мир, после чего миссия Galileo осуществила её превращение в океанический мир, — говорит Диана Блейни, геофизик из Лаборатории реактивного движения, возглавляющая команду Clipper, ответственную за использование спектрометра, картографирующего изображения для определения молекул на поверхности Европы. — Надеюсь, Clipper превратит её в обитаемый мир».

Подлетая к Европе вплотную

Учёные долгое время искали признаки обитаемости в Солнечной системе. Посадочные аппараты и марсоходы обнаружили на Марсе следы жидкой воды, в основном давно исчезнувшей, и органические молекулы, содержащие углерод, часто в цепочках или кольцах. Строительные блоки биологических организмов, включая нуклеиновые кислоты и белки, все содержат углерод, поэтому учёные очень воодушевляются, когда отыскивают органические молекулы. Их наличие может свидетельствовать о возможности возникновения предшественников жизни.

Но недостаточно просто иметь нужные химические элементы в одном месте. Любому инопланетному виду также пришлось бы найти способ расти и выживать. На таком большом удалении от Солнца, вероятно, фотосинтез невозможен. Организмы должны были бы питаться химической энергией, подобно микробным экстремофилам около чёрных курильщиков и гидротермальных источников на морском дне, которые живут за счёт минералов и метана.

Планетарный геофизик в Годдардовском центре космических полётов NASA Линнэ Куик считает, что возможность жизни на Европе зависит от геофизики спутника. Фактически, она утверждает, что нельзя иметь что-то одно. Европа, кажется, обладает необходимыми ингредиентами для жизни. Но ингредиенты самостоятельно, как и на кухне, не соединятся спонтанно в нужном порядке. Должны вмешаться другие силы: спутник должен двигаться и сжиматься, с нагревом, чтобы смешать минералы с морскими солями и любыми облученными частицами, просачивающимися с ледяной поверхности. «Нам нужно что-то, чтобы размешать кастрюлю, и я думаю, что геофизические процессы на это способны», — говорит Куик, чья аспирантская работа по криовулканизму во внеземных мирах привела к её к участию в миссии Clipper. Она особенно взволнована возможностью обнаружения карманов тёплой солёной воды, запертых прямо под поверхностью, которые могли бы быть местами обитания микроорганизмов.

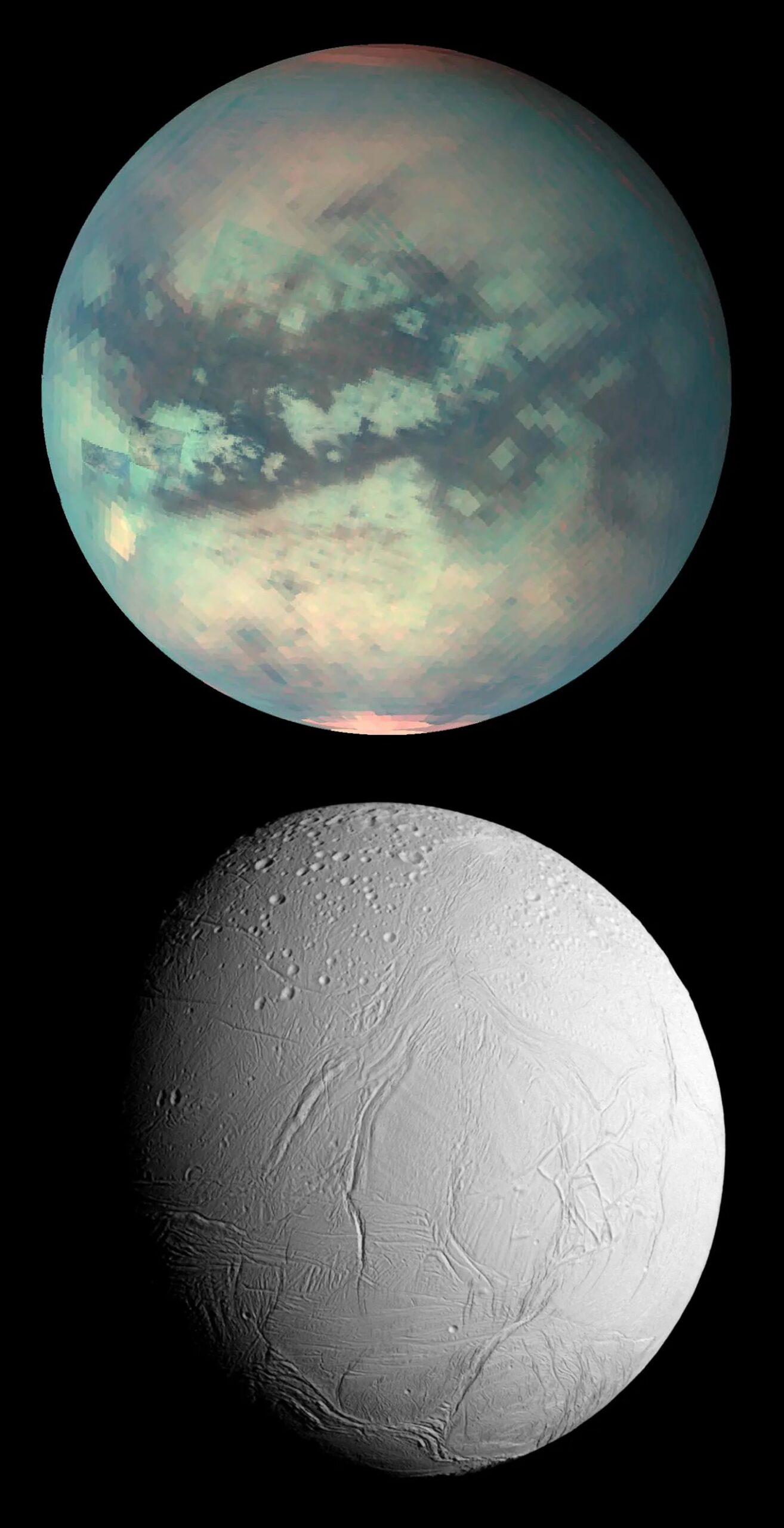

«Европа — моё любимый объект в Солнечной системе», — признаётся Куик. Но она отмечает, что и другие океанические миры также являются многообещающими местами для поиска признаков жизни. Среди них — Энцелад, небольшая луна Сатурна, которая, подобно Европе, имеет ледяную кору с подповерхностным океаном. Изображения миссии Cassini в 2005 году показали, что гейзеры на южном полюсе Энцелада выбрасывают воду и органические молекулы в космос, питая внешнее кольцо Сатурна.

Однако Европа больше Энцелада и с большей вероятностью имеет поверхность, покрытую ледяными плитами, которые движутся аналогично тектонике плит на Земле. Этот вид активности может помочь соединить ингредиенты для образования жизни. Ганимед, другая луна Юпитера и самая большая в Солнечной системе, также, вероятно, имеет жидкий океан, но он заключен между двумя ледяными слоями, а без взаимодействия между водой и минералами вероятность образования жизни меньше. Другие возможные места для поиска включают Титан, самый крупный спутник Сатурна, который, вероятно, также скрывает океан жидкой воды под ледяной корой (Куик является участником проекта Dragonfly, миссии по исследованию Титана, запланированной к запуску в 2028 году).

Для поиска признаков наличия жизни Clipper будет использовать девять основных инструментов. Они будут фотографировать поверхность, искать водяные струи, использовать зондирующий радар для измерения ледяной оболочки и поиска океана под ней, а также проводить точные измерения магнитного поля.

Космический аппарат пройдет достаточно близко к спутнику, чтобы взять образцы его тонкой атмосферы, и будет использовать масс-спектрометрию для идентификации молекул в газах, которые он обнаружит там. Другой инструмент позволит учёным анализировать пыль с поверхности, поднятую в атмосферу при столкновениях с метеоритами. При некоторой удачи, учёные смогут определить её происхождение — снизу, из закрытого океана или подповерхностных озёр, запертых во льду, или же сверху, как фрагменты, которые мигрировали от мощнейших вулканов на соседней луне Ио. Любой из этих сценариев будет интересен планетарным геологам, но если молекулы будут органическими и происходить из недр спутника, они помогут убедиться, что жизнь могла бы существовать там.

Миссия Juice Европейского космического агентства также оснащена аналогичным набором инструментов, и учёные из обеих команд регулярно встречаются, чтобы планировать способы совместного использования данных, когда они начнут поступать — через пять или шесть лет. «Это действительно очень хорошо для учёных-планетологов», — говорит Лоренцо Бруццоне, телекоммуникационный инженер из Университета Тренто, который возглавляет команду радиолокационного инструмента миссии Juice. Он давно занимается проектами, направленными на изучение Европы и остальной системы Юпитера.

Поскольку Juice посетит другие обладающие океанами галилеевы луны, то, по словам Бруццоне, данные этой миссии могут быть объединены с данными Clipper, чтобы создать более полную картину геологических процессов и потенциальной обитаемости всех океанических миров. «Мы можем проанализировать различия в подповерхностной геологии, чтобы лучше понять эволюцию системы Юпитера», — утверждает он. Эти различия могут помочь объяснить, например, почему три из галилеевых лун образовались как ледяные миры, в то время как четвёртая, Ио, стала вулканическим адом.

В попытках убедиться, что эти инструменты будут работать по достижении места назначения, инженеры и проектировщики обеих миссий столкнулись с целым рядом проблем. Многие из них связаны с энергией: Европа получает только пятую часть солнечного света по сравнению с Землей. Clipper решает эту проблему с помощью гигантских солнечных панелей, которые будут достигать 30 метров при полном развёртывании (ранее предложение о миссии на Европу включало ядерные батареи, но эта идея оказалась дорогой, и в конечном итоге была отменена).

Кроме того, магнитное поле Юпитера более чем в 10 000 раз мощнее, чем земное. Оно ускоряет уже энергичные частицы вокруг планеты и создаёт интенсивную радиационную среду. Эта радиация может помешать каждому измерению, превращая значимый сигнал в цифровой шум, как статический эффект на экране телевизора, и может угрожать целостности инструментов.

Чтобы замедлить накопление радиационных повреждений, Clipper не выйдет на орбиту вокруг Европы, когда достигнет её в 2030 году. Вместо этого он совершит около 50 пролётов спутника за четыре года, приближаясь и удаляясь от разрушительного радиационного поля Юпитера. Во время одного из них он пройдёт всего в 25 километрах над поверхностью. Название миссии отсылает к быстрым парусным судам XIX века, но также описывает её путь. Аппарат будет проходить мимо мира снова и снова. При удалении от Юпитера, после очередного пролёта, он сможет передавать данные обратно на Землю.

Первые его передачи данных будут результатом поколений — если не веков — труда. Некоторые из людей, которые заложили основы миссии десятилетия назад, уже умерли. Макрис из МТИ говорит, что когда учёные впервые обсуждали, как попасть на Европу, Рон Грили, планетолог и консультант NASA, который предложил и настойчиво выступал за миссии к спутнику, сказал ему что космическое путешествие охватывает поколения: «Он сравнил это с постройкой собора». Проктер отмечает, что к моменту получения данных, переданных Clipper, ей будет около 60 лет. «Вся моя карьера будет связана с Clipper», — говорит Проктер. Квик же, в свои 39 лет, является одним из самых молодых членов научной группы.

Многие учёные, участвующие в проекте Clipper, включая Паппалардо, Проктер и Квик, уже планируют способы использования его результатов для будущих миссий к другим мирам. Но на данный момент именно Европа является самой перспективной.

Паппалардо восторгается шансом обнаружения области на Европе, которая может быть идеальной для жизни. «Что если мы найдём область, являющуюся своего рода оазисом, где есть горячие или же просто тёплые места, которые мы обнаружим при помощи тепловизора?» — размышляет он.

В конечном итоге, Паппалардо говорит, что его надежда заключается в том, чтобы Clipper нашёл достаточно доказательств, чтобы привести убедительные аргументы в пользу отправки на Европу посадочного модуля когда-нибудь в будущем. Данные миссии также могут подсказать учёным, куда посадить его: «Это было бы местом, про которое мы могли бы сказать: «Ну что ж, нам действительно стоит отправить аппарат и набрать немного этого материала из-под поверхности, рассмотреть его в микроскоп, поместить в масс-спектрометр и сделать следующий шаг, который состоит в поиске самой жизни».