Если исследование планет и научило нас чему-то, так это тому, что закон Мёрфи — «всё, что может пойти не так, скорее всего пойдёт не так» — здравствует и поныне и распространяется на всю Солнечную систему. Но одна планета прямо-таки является его достоверным подтверждением — Венера.

И это неудивительно. Венера — сложное место для исследований, не говоря уже о посадке на неё. Токсичная атмосфера планеты пропитана серной кислотой, а давление на поверхности в 90 раз больше, чем на уровне моря на Земле, что примерно соответствует давлению на глубине около 900 метров в земном океане. Температура достигает 482 градуса по Цельсию. И каждые четыре дня атмосферное цунами запускает ветра ураганной силы, которые охватывают всю планету.

Несмотря на эти очевидные проблемы, космические аппараты, отважившиеся совершить посадку на жестокие равнины Венеры, открыли планету гораздо более сложную и увлекательную. . Хотя Венера расположена ближе к Солнцу, чем Земля, одно это не может объяснить столь драматические различия между нашими двумя мирами. Плотная атмосфера и столь враждебная окружающая среда Венеры являются краеугольными камнями для понимания проблем, таких как изменение климата и экстремальные погодные условия на Земле.

Несмотря на закон Мёрфи — или же, возможно, как раз из-за него — учёные приближаются к пониманию того, что заставило «сестру» Земли стать именно такой.

Вода, везде вода?

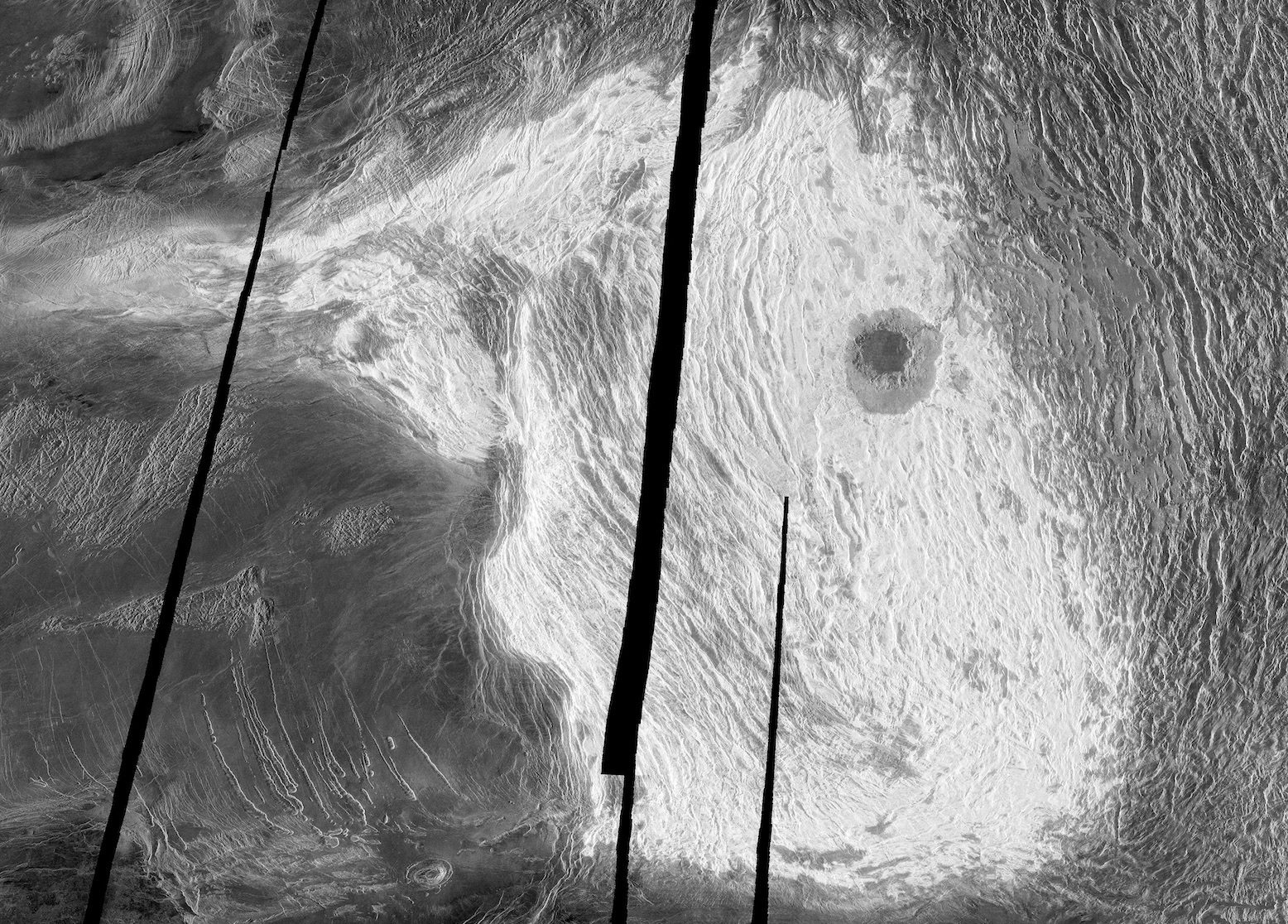

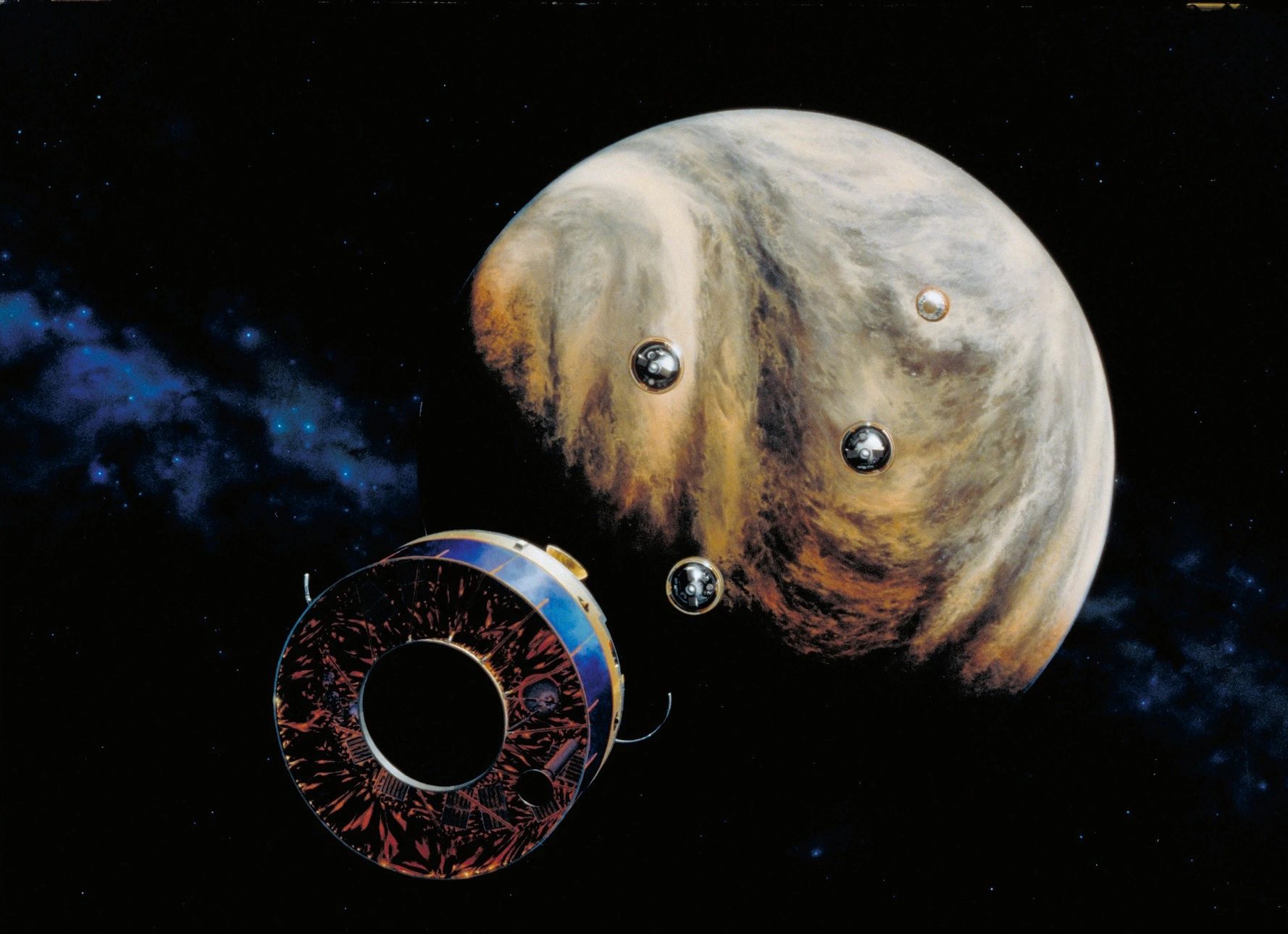

Первым зондом, посетившим Венеру, стал Mariner 2 – он пролетел мимо планеты в 1962 году. Аппарат зафиксировал высокую температуру её атмосферы – учёным стало очевидно, что планета стала жертвой неуправляемого парникового эффекта. Но в 1978 году миссия NASA Pioneer Venus 2 обнаружила доказательства того, что казалось невероятным: высушенная, безжизненная планета, возможно, когда-то имела океаны, омывающие её древние равнины.

Это прорывное открытие произошло совершенно случайно. Когда большой зонд, выпущенный космическим аппаратом, спускался сквозь атмосферу Венеры, облачная капля забила впускной отсек одного из приборов. Хотя она помешала снятию множества измерений окружающей среды во время остальной части спуска, исследователи смогли тщательно изучить её состав.

Они обнаружили, что капля обладает значительным количеством дейтерия — изотопа водорода, имеющего один дополнительный нейтрон. Дейтерий является относительно редким: на Земле один его изотопный атом встречается примерно на шесть тысяч пятьсот обычных атомов водорода (протия). Это соотношение раскрывает учёным информацию о его происхождении. На Венере дейтерий присутствует примерно в сто раз большем количестве, чем на Земле. Это указывает на то, что Венера, вероятно, в прошлом обладала гораздо большим количеством водорода, скорее всего в форме воды, причём в огромных количествах. С течением времени более лёгкий протий улетучился в космос под действием солнечного излучения, оставив избыток дейтерия.

Венера и Земля сформировались относительно близко друг к другу в протопланетном диске. Эти два мира, вероятно, состоят из примерно одних и тех же химических элементов. Как написал астробиолог Дэвид Гринспун из Института планетологии в Тусоне, Аризона, в книге «Чужие моря» (издательство Springer, 2013): «Вероятно, изначально на Венере воды было столько же, сколько и в земных океанах, если не в десять раз больше – пока какой-то чрезвычайно эффективный процесс не высушил планету полностью».

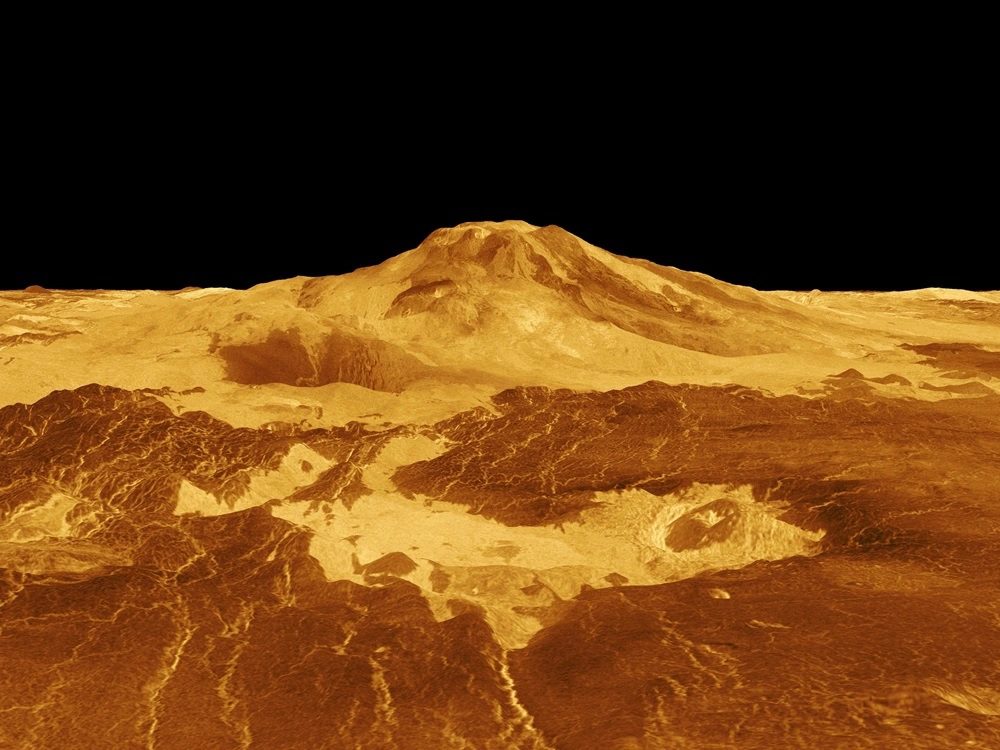

Дополнительные доказательства существования океанов были получены благодаря советскому посадочному аппарату «Венера-8», который опустился на равнину Навки в 1972 году. Космический аппарат был оснащён гамма-спектрометром, проводившим измерения атмосферы во время спуска, а также два дополнительных измерения ценных минералов на поверхности. Прибор обнаружил наличие калия, урана и тория — сочетание элементов, также присутствующих в граните. Инфракрасные изображения, полученные в последующих миссиях, также дают намёки на гранитные горы. Гранит образуется при наличии воды, что может указывать на давно исчезнувшие древние моря в более умеренную эпоху.

Оставшуюся часть десятилетия и до середины 1980-х Институт космических исследований Академии наук СССР отправил множество посадочных аппаратов и орбитальных зондов для дальнейшего исследования Венеры. Многие из них столкнулись с законом Мёрфи, когда всё пошло не по плану.

Посадочные аппараты «Венера-9» и «Венера-10» были усовершенствованы по сравнению с предшественниками, но у обоих заедали крышки объективов одной из камер (оба аппарата были оснащены задней и передней камерой, поэтому они всё равно смогли передать первые захватывающие изображения с поверхности планеты). Инженеры разработали новые уплотнения для камер «Венера-11» и «Венера-12». Перестарались: все крышки камер заело, и поэтому оба посадочных аппарата не отправили никаких изображений. Оказалось, что давление внешней среды было выше, чем внутри герметично закрытых камер, поэтому разница давлений удерживала крышки на месте. В более поздних конструкциях была предусмотрена лучшая вентиляция, что позволило получать впечатляющие полноцветные панорамные изображения планеты с горизонтальным полем зрения в 360°.

Но даже с исправными крышками объективов случались казусы. После посадки на поверхность из раздробленного мелкозернистого слоистого камня, крышки объективов «Венера-14» успешно раскрылись. Задняя панорамная камера запечатлела, что её крышка лежит на поверхности из камней. Но передняя крышка, казалось, исчезла. Затем взволнованные бортовые инженеры заметили её, лежащую прямо под пружинным устройством, предназначенным для проверки плотности грунта. Возможности передвинуть этот инструмент не было и миссия «Венера-14» по сути провалилась: аппарат пролетел через всю внутреннюю область Солнечной системы, только чтобы измерить плотность своей собственной крышки объектива!

Иногда люди и сами способствовали своей невезучести. Во время разработки цветных камер для «Венеры-13» и «Венеры-14» советские учёные создали продвинутые краски, способные сохранять свой цвет даже при температуре 482°C. Их должны были поместить в поле зрения камеры для калибровки цветных изображений. В те дни советская система была разделена на два отдела: инженеры, занимающиеся исследованиями и планированием миссии, и другое министерство, изготавливающее аппаратуру. На промышленных предприятиях этого министерства были установлены «ящики для предложений» – они позволяли работникам делиться своими идеями по текущим проектам. Один из креативных рабочих на фабрике заметил, что государство платит огромные суммы за особенные краски, несмотря на существование более доступных вариантов. Коммерческая краска была заменена, а работник был вознагражден за свой вклад. К сожалению, как и предсказывали инженеры, обычная краска сразу же потеряла свой цвет в раскалённой атмосфере Венеры.

Атмосферная аномалия

Одними из наиболее любопытных случаев, связанных с законом Мёрфи, стали происшествия с американскими и советскими зондами. Исследователи NASA называли это «12,5-километровой аномалией Pioneer Venus»: странное явление, которое постигло четыре зонда в рамках миссии Pioneer Venus.

Аппараты спускались сквозь труднопроходимую атмосферу Венеры. На высоте около 12,5 километра, ниже известных облачных покровов планеты, все четыре зонда зафиксировали скачок напряжения, несмотря на то, что они находились на расстоянии тысяч километров друг от друга. Некоторые были на дневной стороне, а другие — в областях, где наступила ночь. Это привело к странным показаниям температуры и давления. Многие приборы полностью вышли из строя, потеряв ценные данные. Что же происходило внутри этих кислотных облаков?

Некоторые инженеры говорят, что скачки напряжения были вызваны конструктивными особенностями самих зондов Pioneer. В отчёте NASA 1993 года было отмечено, что все аномалии произошли из-за проблем с изоляционным материалом. Защитная каптоновая плёнка была протестирована в камерах, имитирующих условия на Венере, и считалась достаточно надёжной для проводки внешних датчиков зондов. Однако техники решили усилить внешние соединения, используя Кинар (Kynar) — разновидность термоусадочной трубки, не прошедшей тестирование в том же режиме, что и каптон. При нагреве этой трубки до 327°C могут выделяться коррозионные пары фтороводорода, которые растворяют изоляцию из каптона и приводят к замыканию соединений.

Чтобы объяснить это явление, учёные отметили, что на Венере, как и на Земле, температура падает с увеличением высоты. Низинные равнины на Венере буквально кипят при ошеломляющей температуре в 467°C, в то время как более высокие возвышенности охлаждаются до «приятных» 387°C. При столь сильном давлении на Венере некоторые металлы, которые в низинах существуют в виде пара, могут мигрировать в более высокие районы, конденсироваться при охлаждении и даже скапливаться на земле в виде «снега».

В этом процессе могут быть замешаны различные металлы, включая хлор, фтор и серу. Среди других интересных кандидатов можно упомянуть сульфид свинца, висмут, теллур (металл, подобный хрому) и пирит («золото дураков»). Эти металлы, по-видимому, конденсируются примерно на той же высоте, где фиксировалась аномалия Pioneer Venus. Если они сконденсировались на поверхностях всех этих зондов, то могли вызвать целый ряд сбоев и временных электрических отказов, что, безусловно, соответствует ещё одной стреле в колчане Мёрфи.

История двух миров

К счастью, ответы на эту и другие загадки могут быть найдены в ближайшие годы. Учёные и космические агентства готовятся к новой волне миссий на Венеру, запланированных на начало 2030-х годов. Среди них числятся орбитальные аппараты EnVision Европейского космического агентства и NASA VERITAS, а также миссия NASA DAVINCI, включающая орбитальный аппарат и атмосферный зонд — первый аппарат, который проникнет в облака планеты с момента пары советских аэростатов «Вега» в 1985 году.

Словно компенсируя свои капризы, Венера завещала человечесту информацию, крайне ценную для нашего же блага. Учёные и политики осознали, что она является важным зеркалом, которое может помочь нам понять некоторые глубокие истины о нашей собственной планете в самых разных вопросах, начиная от глобального потепления и заканчивая истощением озонового слоя. Она также служит климатической лабораторией, обсерваторией для наблюдения за экстремальными погодными явлениями и уроком предостережения — мрачным примером того, что может произойти с нашим собственным хрупким миром. Венера, наглядно демонстрируя свою непригодную для обитания среду, может помочь нам лучше управлять ресурсами и окружающей средой Земли и избежать превращения нашего комфортного мира в что-то более похожее на ближайшего соседа-близнеца. Хотя закон Мерфи может не пощадить ни один космический аппарат, он не обязательно должен распространяться на нашу собственную планету.

Вместо послесловия: как Венера спасла наша кожу

В начале 1970-х годов учёные стремились понять, почему в атмосфере Венеры так много углекислого газа. В ходе этих исследований планетологи, одним из которых был Майкл Макэлрой из Гарвардского университета, осознали важность каталитических реакций в атмосфере Венеры с участием таких химических веществ как хлор, который реагирует на озон и разрушает его. В апреле 1974 года Макэлрой стал соавтором статьи, предупреждающей о том, что хлор, выбрасываемый с выхлопными газами готовящегося к полётам космического корабля NASA Space Shuttle, может угрожать озоновому слою Земли, который защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения.

Всего через два месяца пара химиков из Калифорнийского университета в Ирвайне, Марио Молина и Шервуд Роуланд, независимо друг от друга обнаружили гораздо больший источник хлора: хлорфторуглероды (ФТУ), которые широко использовались в промышленности в качестве хладагентов, инсектицидов, пропеллентов для аэрозольных баллончиков и т. д. Их работа была опубликована в журнале Nature.

На уровне земли ФТУ являются стабильными и нетоксичными веществами. Однако, поднимаясь выше в атмосферу Земли, они распадаются под действием ультрафиолетовых лучей Солнца, а получившийся хлор разрушает озон в результате каталитических реакций — того же процесса, который группа Макэлроя выявила на Венере. Используя модели атмосферного смешивания, разработанные Макэлроем и его коллегами для Венеры, Молина и Роуланд пришли к выводу, что эти химические вещества могут пребывать активными до 150 лет.

Мы неосознанно создали условия для превращения Земли в зону повышенного риска рака кожи и гибели урожая. Результатом стало обнаружение антарктической озоновой дыры британскими исследователями в 1985 году.

Хорошей новостью является то, что правительства и промышленность приняли меры по сокращению использования ФТУ по всему миру, и озоновая дыра теперь уменьшается. Отчёт ООН от января 2023 года сообщает, что восстановление озона в Антарктике до уровня 1980-го ожидается к 2066 году.